_

Lit.: F. Kool / W. Krause "Die frühen Sozialisten"

Bd. 1 München 1972

Währendessen hat er verschiedene Werke herausgegeben, doch bis

1830 kennt ihn fast niemand, bis die Schule Saint Simons zugrunde geht,

zwischen 1830 und 1850 sollen rund 300 fourieri- stische Autoren hervorgetreten

sein, die seine Ideen verbreiteten. Der Junggeselle und Prediger der freien

Liebe, anma- ßend und selbstgefällig in der Theorie, selbstlos

und sympathisch in der Le- benspraxis, stirbt 1837 in Paris. |

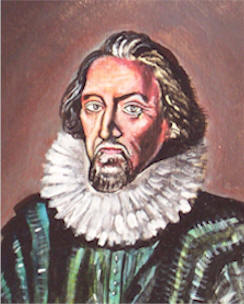

FOURIER, Charles

1772-1837 [Nr.31]

Frühsozialist, beißender Kritiker mit satirischen Zügen

(nach Engels). Eu- gen Dühring (der von Engels theoretisch verprügelt

wurde) meinte dage- gen, am Fourierismus sei nur die erste Silbe wahr (four

= frz. = u.a. 'Miß- erfolg'). Wird als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns

in Besançon gebo- ren, 9 Jahre später stirbt der Vater. Das

nicht unbeträchtliche Vermögen geht teils durch Wirren der Revolution,

teils durch Spekulationen verloren. Bei der Niederschlagung des aufständischen

Lyon (1793) wird F. gefangen genommen und entgeht durch Flucht nur knapp

dem Tod. Ausgedehnte Reisen nach Holland, Belgien, Deutschland. 1795 arbeitet

er als Hand- lungsgehilfe, um über die Runden zu kommen. Nacheinander

schlägt er sich als Buchhalter, Handelsreisender, Kassier, Korrespondent

und Spediteur durch. Zeitlebens bleibt er in dem durch Not aufgezwungenem

Kaufmanns- beruf, den er so hassen lernen sollte ('das edle Handwerk der

Lüge'). Sei- ne Bildung besorgt er selber in den Nächten - Physik,

Chemie, Astrono- mie, Naturgeschichte und Philosophie - bis ihn sein Haß

gegen den Handel, das 'Schmarotzergewerbe' zu gesellschaftlichen Studien

treibt. Er entdeckt im Kapitalismus eine Welt, die für ihn auf dem

Kopf steht, in der ganzen Wirtschaft empfindet er eine fundamentale Unordnung

der Verteilung. Durch ein kleines Legat seiner Mutter, die 1812 starb,

kommt er 1816 in die Lage, sich ohne Arbeit eine Weile auf das Land zurückziehen

zu kön- nen und widmet sich 5 Jahre gänzlich seinen Studien.

1826 geht er nach Paris zu seiner Schwester und wird von anderen finanziell

abhängig. Heine schreibt: 'auch Fourier mußte zu den Almosen

seiner Freunde Zuflucht nehmen, und wie oft sah ich ihn in seinem grauen,

abgeschabten Rocke längs den Pfeilern des Palais Royal hastig dahinschreiten,

die beiden Rocktaschen schwer belastet, so daß aus der einen der

Hals einer Flasche und aus der anderen ein langes Brot hervorguckten',

10 Jahre wartet er jeden Mittag auf einen Mäzen, der ihm seine ideale

Gesellschaft finanzieren sollte, doch es kam keiner und ein Versuch eines

seiner Anhänger (Ram- boullet) scheiterte. |