(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=14.02.2019 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: TT.MM.JJ

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org__ Zitierung & Copyright

Anfang Systemische Therapie in der Praxis__Datenschutz_ Überblick _Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt _Konzept _Archiv _Region _Service-iec-verlag _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Bücher, Literatur und Links zu den verschiedensten Themen, hier:

Systemische Therapie in der Praxis

Buch und DVD im Set

Autorisierte Präsentation von Rudolf Sponsel, Erlangen

Gratulation zum langen Atem und Kampfgeist:

Die systemische Therapie wurde am 22.11.2018

für Erwachsene durch den Gemeinsamen

Bundesausschuss (G-BA) sozialrechtlich anerkannt.

Bibliographie * Verlagsinfo * Inhaltsverzeichnis * Leseprobe * Bewertung * Autor(Innen) * Links * Literatur * Querverweise *

Bibliographie: Borst, Ulrike & Sydow, Kirsten von (2018, Hrsg.) Systemische Therapie in der Praxis. Buch und DVD im Set. Buch 1063 Seiten, DVD Beiheft 24 Seiten. Weinheim: Beltz-Gruppe.

Verlagsinfo: "Im Lehrbuch wird die ganze Bandbreite der systemischen Ansätze umfassend und anschaulich dargestellt. Die Herausgeberinnen Kirsten von Sydow und Ulrike Borst beschreiben gemeinsam mit zahlreichen renommierten Autoren systemische Strategien, Techniken und Haltungen. Der Schwerpunkt liegt immer auf der praktischen Durchführung:

• Viele Fallbeispiele und Therapiedialoge

• FAQs und Antworten zum therapeutischen Vorgehen

• Typische Schwierigkeiten sowie Dos und Don’ts

In über vier Stunden bieten die DVDs ein breites Spektrum aus ganz unterschiedlichen Settings, wie beispielsweise die Familienskulptur, die Paartherapie oder das Erstgespräch."

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort 30

Einführung 36

I Grundlagen und Rahmenbedingungen 41

Editorial 42

1 Was ist Systemische Therapie? 47

Kirsten von Sydow

1.1 Begriffsklärung 47

1.2 Metatheoretischer Rahmen 53

1.3 Systeme, Strukturen und Kommunikation 55

1.4 Die Sprache der Veränderung 60

1.5 Bindungs- und Mehrgenerationenkontext 61

1.6 Ätiologische Konzepte 67

1.7 Theoretische Integration 67

2 Grundhaltung und Rahmung 70

Ulrike Borst

2.1 Menschenbild 71

2.2 Sicht auf die Patientin und den Patienten 75

2.3 Sicht des Therapeuten auf sich selbst 79

2.4 Rahmung der therapeutischen Beziehung 79

2.5 Grundhaltung 81

3 Therapeutische Beziehung 84

Ulrike Borst

3.1 Fallverstehen in der Begegnung als dialektisches, dynamisches Geschehen

84

3.2 Was wirkt? 87

3.3 Wie werden Beziehungs- und Begegnungskompetenzen gelernt? 90

3.4 Kritische Einordnung 93

II Therapiebeginn, Erstgespräch und Diagnostik 95

Editorial 96

4 Das Erstgespräch mit Einzelpersonen 99

Kirsten von Sydow

4.1 Grundlagen 99

4.2 Klinische Praxis 99

5 Das Erstgespräch mit Paaren und Familien 107

Helke Bruchhaus Steinert

5.1 Therapeutische Fertigkeiten in der Arbeit mit Paaren 107

5.2 Idealtypischer Ablauf eines Erstgesprächs mit Paaren 108

6 Auftrags- und Zielklärung 115

Ulrike Borst

6.1 Anliegen, Aufträge und Kontrakte 115

6.2 Systemische Problem- und Zieldefinitionen 116

6.3 Forschung zu Therapiezielen 120

6.4 Das Auftragskarussell 121

6.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 122

7 Standardisierte Diagnostik 123

Kirsten von Sydow

7.1 Diagnostik im Erstgespräch 124

7.2 Klinische Diagnostik und Klassifikation von Störungen, Symptomatik

und Ressourcen 124

7.3 Interpersonelle Diagnostik 125

7.4 Therapieevaluation und Qualitätssicherung 127

7.5 Kritische Einordnung 132

8 Indikationen und Kontraindikationen 134

Kirsten von Sydow

8.1 Störungsspezifische Indikationen und Kontraindikationen 134

8.2 Settingbezogene Indikationen und Kontraindikationen 136

8.3 Auf den soziokulturellen Kontext bezogene Indikationen und Kontraindikationen

138

8.4 Indikationen und Kontraindikationen für spezifische systemische

Interventionen 139

8.5 Passung von Therapeut und Klient(en) 139

8.6 Kritische Einordnung 140

9 Qualitätssicherung und Therapieevaluation 142

Hugo Stephan Grünwald

9.1 Kontext 142

9.2 Wirksamkeit von Psychotherapie 142

9.3 Wirksamkeitsmessung in der Systemischen Therapie 143

9.4 Qualitäts- und Wirksamkeitskriterien 144

9.5 Pragmatisches Modell einer Qualitätssicherung für Systemische

Therapie 145

9.6 Standardpaket zur Qualitätssicherung systemischer Therapie

146

9.7 Kritische Einordnung 150

10 Umgang mit Diagnosen und Arztbriefen 152

Ulrike Borst

10.1 Kritische Würdigung der gängigen diagnostischen Manuale

153

10.2 Systemische Ergänzungen 155

10.3 Praktischer Umgang mit Diagnosen und Arztbriefen 157

10.4 Kritische Einordnung 160

11 Umgang mit schwierigen Situationen in der Anfangsphase 162

Margarete Malzer-Gertz • Miriam Gertz

11.1 Einleitung und Stand der Forschung 162

11.2 Was ist ein guter Therapiebeginn? 162

11.3 Typische Schwierigkeiten und Störungen in der Anfangsphase

einer Therapie 164

11.4 Ein ressourcenorientierter Blick auf schwierige Situationen in

der Anfangsphase der Therapie 166

11.5 Kritische Einordnung 174

III Basisinterventionen der Systemischen Therapie 177

Editorial 178

12 Ressourcenaktivierung und positive Umdeutung 182

Liz Nicolai

12.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 182

12.2 Indikationen und Kontraindikationen 187

12.3 Klinische Praxis 187

12.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 191

12.5 Kritische Einordnung 192

13 Genogrammarbeit 194

Bruno Hildenbrand

13.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 194

13.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 196

13.3 Klinische Praxis 196

13.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 201

13.5 Kritische Einordnung 201

14 Systemisches Fragen 203

Carmen Beilfuß

14.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 203

14.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 206

14.3 Klinische Praxis 206

14.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 216

15 Skulptur und Aufstellung 217

Kirsten von Sydow

15.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 217

15.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 220

15.3 Klinische Praxis 221

15.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 223

15.5 Kritische Einordnung 224

16 Psychoedukation 226

Josef Bäuml • Gabriele Pitschel-Walz

16.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 226

16.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 228

16.3 Klinische Praxis 229

16.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 233

16.5 Kritische Einordnung 234

17 Hausaufgaben und »intersession tasks« 238

Björn Enno Hermans

17.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 238

17.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 239

17.3 Klinische Praxis 241

17.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 243

18 Zeitlinienarbeit 245

Liz Nicolai

18.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 245

18.2 Indikationen und Kontraindikationen 247

18.3 Klinische Praxis 247

18.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 252

19 Arbeit mit Ritualen 254

Kathrin Stoltze

19.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 254

19.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 259

19.3 Klinische Praxis 260

19.4 Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 263

19.5 Kritische Einordnung 264

20 Reflektieren und Metakommunizieren 266

Ulrike Borst • Volkmar Aderhold

20.1 Hintergründe 266

20.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 270

20.3 Klinische Praxis 270

20.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 275

21 Arbeit mit inneren Anteilen 278

Sebastian Baumann

21.1 Einführung und allgemeine Merkmale 278

21.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 280

21.3 Klinische Praxis 281

21.4 Gute Erfahrungen und typische Fehler 287

21.5 Kritische Einordnung 289

22 Mentalisieren und Spiegeln 291

Uri Weinblatt

22.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 291

22.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 292

22.3 Klinische Praxis 294

22.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 299

22.5 Kritische Einordnung 300

23 Externalisieren von Problemen 302

Carmen C. Unterholzer

23.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 302

23.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 303

23.3 Klinische Praxis 303

23.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 307

24 Hilfreiche Literatur (und Medien) fu ¨r Klienten und Therapeuten

309

Kirsten von Sydow

24.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 309

24.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 310

24.3 Klinische Praxis 311

24.4 Gute Erfahrungen, typische Probleme 316

24.5 Kritische Einordnung 318

25 Videounterstützte Interventionen in der Systemischen Therapie

319

Carole Gammer

25.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 319

25.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 320

25.3 Klinische Praxis 321

25.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 325

26 Internalisieren von Lösungen 327

Stefan Geyerhofer

26.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 327

26.2 Klinische Praxis 328

26.3 Lösungsgeschichten »festschreiben« 329

26.4 Kritische Einordnung 335

27 Reguläre Therapiebeendigung und Behandlungsabbrüche

336

Margarete Malzer-Gertz • Miriam Gertz

27.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 336

27.2 Klinische Praxis: ein gelungenes Therapieende 336

27.3 Erfahrungen mit verschiedenen Varianten der Beendigung 340

27.4 Therapieabbrüche und atypische Therapiebeendigungen 340

27.5 Kritische Einordnung 343

IV Settings und Anwendungsformen 345

Editorial 346

28 Systemische Einzeltherapie 348

Konrad Peter Grossmann

28.1 Einleitung 348

28.2 Die Vielfalt systemischer Einzeltherapie 350

28.3 Wirkfaktoren und Outcome von Einzeltherapien 350

28.4 Zur Praxis von Einzeltherapie: Würdigen und Anregen 351

28.5 Klinische Praxis 351

28.6 Über Veränderung 353

28.7 Kritische Einordnung 356

29 Paartherapie 358

Hans Jellouschek

29.1 Theoretischer Hintergrund und Grundlagen 358

29.2 Therapieprozess und Abschluss 363

29.3 Fallbeispiel 364

29.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 367

29.5 Kritische Einordnung 367

30 Familientherapie 369

Reinert Hanswille

30.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 369

30.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 369

30.3 Klinische Praxis 370

30.4 Der Prozess der Familientherapie 373

30.5 Fallbeispiel 376

30.6 Kritische Einordnung 378

31 Systemische Gruppentherapie 380

Bettina Wilms

31.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 380

31.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 381

31.3 Klinische Praxis 382

31.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 383

31.5 Kritische Einordnung 383

32 Multifamilien- und Paargruppentherapien 385

Eia Asen

32.1 Theoretischer Hintergrund und Grundlagen 385

32.2 MFT als Kontext für Perspektivenerweiterung 386

32.3 Klinische Vignette: MFT in einer Familientagesklinik 390

32.4 Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 391

32.5 Kritische Einordnung 392

33 Arbeit mit komplexen Helfersystemen 394

Ulrike Borst • Volkmar Aderhold

33.1 SYMPA – systemtherapeutische Methoden psychiatrischer

Akutversorgung 395

33.2 Bedürfnisangepasste Behandlung und »offener Dialog«

396

33.3 Variante »Good Future Dialogue« 404

33.4 Netzwerke 405

33.5 Kritische Einordnung 407

34 Aufsuchende Familientherapie (»Home Treatment«) 409

Hartmut Epple

34.1 Hintergrund und ausgewählte Forschungsergebnisse 409

34.2 Aufsuchende Therapie in Jugendhilfe-Kontexten 411

34.3 Klinische Praxis 412

34.4 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 415

34.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 416

34.6 Kritische Einordnung 417

35 Veränderungen des Settings als Intervention 420

Martin Rufer

35.1 Das Setting in der Psychotherapie 420

35.2 Das (Mehrpersonen-)Setting in der Systemischen Therapie 420

35.3 Relevantes System, variables und flexibles Setting 421

35.4 Therapiesystem – diadische und triadische Therapiesettings 423

35.5 Indikatoren und Kriterien für die Wahl und Veränderung

eines Settings 423

35.6 Kritische Einordnung 426

V Störungs- und problemspezifische Ansätze: Erwachsene 429

Editorial 430

36 Depressionen 433

Ulrike Borst

36.1 Diagnostik, Epidemiologie, Risiko- und Schutzfaktoren 433

36.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 435

36.3 Klinische Praxis: Wege aus der Depression 437

36.4 Weitere Therapieoptionen 442

36.5 Typische Probleme, gute Erfahrungen 443

36.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 444

37 Angststörungen 447

Christina Hunger • Ulrike Willutzki

37.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 447

37.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 448

37.3 Klinische Praxis 450

37.4 Weitere Therapieoptionen 453

37.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 454

37.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 455

38 Zwangsstörungen 457

Igor Tominschek

38.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 457

38.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 457

38.3 Klinische Praxis 458

38.4 Weitere Therapieoptionen 460

38.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 460

38.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 460

39 Belastungs-, Anpassungsstörungen und einfache PTBS 462

Urs Hepp • Jochen Binder

39.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 462

39.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 465

39.3 Klinische Praxis 466

39.4 Weitere Therapieoptionen 469

39.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 470

39.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 470

40 Komplexe Traumafolgestörungen und Borderline-Persölichkeitsstörungen

472

Kirsten von Sydow

40.1 Konzeptualisierung, Diagnostik und Epidemiologie 472

40.2 Therapieziele 476

40.3 Klinische Praxis 476

40.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 485

41 Weitere Persönlichkeitsstörungen 488

Elisabeth Wagner

41.1 Diagnose von Persönlichkeitsstörungen 488

41.2 Dysfunktionale Fühl-Denk-Verhaltensprogramme bzw. Schemata

488

41.3 Klinische Praxis 489

41.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 492

41.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 492

42 Psychotische Störungen 494

Ulrike Borst • Volkmar Aderhold

42.1 Diagnostik, Komorbidität, Epidemiologie und Ätiologie

494

42.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 499

42.3 Klinische Praxis 499

42.4 Weitere Therapieoptionen 505

42.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 506

42.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 506

43 Psychosomatik 508

Lothar Eder

43.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 508

43.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 509

43.3 Klinische Praxis 510

43.4 Weitere Therapieoptionen 513

43.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 514

43.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 514

44 Sexuelle Störungen und Probleme 516

Kirsten von Sydow

44.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 516

44.2 Therapeutische Ziele 518

44.3 Klinische Praxis 519

44.4 Weitere Therapieoptionen 524

44.5 Typische Probleme 525

44.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 525

45 Burn-out und arbeitsassoziierte Störungen 529

Sebastian Haas

45.1 Hintergrund 529

45.2 Klinik, Diagnostik und Differenzialdiagnostik von Burn-out 530

45.3 Therapeutische Ziele und Strategien 532

45.4 Klinische Praxis 537

45.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten 538

45.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 539

VI Störungs- und problemspezifische Ansätze:

Kinder, Jugendliche (und junge Erwachsene)

541

Editorial 542

46 Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen 545

Dagmar Pauli

46.1 Diagnostik, Epidemiologie und Komorbidität 545

46.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 546

46.3 Klinische Praxis 547

46.4 Weitere Therapieoptionen 551

46.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 552

47 Substanzgebrauchsstörungen bei Jugendlichen und (jungen)

Erwachsenen 554

Andreas Schindler (unter Mitarbeit von Brigitte Gemeinhardt)

47.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 554

47.2 Therapieziele und Vorgehen 557

47.3 Klinische Praxis 557

47.4 Weitere Therapieoptionen 561

47.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 562

47.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 562

48 Internet- und medienbezogene Störungen 564

Oliver Bilke-Hentsch

48.1 Diagnostik, Komorbidität und Epidemiologie 564

48.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 568

48.3 Klinische Praxis 569

48.4 Weitere Therapieoptionen 571

48.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 573

48.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 574

49 Depressionen bei Kindern und Jugendlichen 575

Ingo Spitczok von Brisinski

49.1 Diagnostik, Komorbidität, Epidemiologie 575

49.2 Zentrale Therapieziele 578

49.3 Klinische Praxis 578

49.4 Weitere Therapieoptionen 581

49.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 581

49.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 582

50 Angststörungen von Kindern und Jugendlichen 585

Wilhelm Rotthaus

50.1 Formen der Angst, Häufigkeit und Komorbidität 585

50.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 586

50.3 Gute Erfahrungen und häufige Fallstricke 589

50.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 590

51 Traumafolgestörungen 591

Alexander Korittko

51.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 591

51.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 592

51.3 Klinische Praxis 593

51.4 Weitere Therapieoptionen 594

51.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 595

51.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 595

52 ADHS 598

Helmut Bonney

52.1 Diagnostik, Komorbidität, Differenzialdiagnostik und Risikofaktoren

598

52.2 Klinische Praxis 599

52.3 Empirische Befunde und kritische Einordnung 601

53 Autismus-Spektrum-Störungen 603

Ingo Spitczok von Brisinski

53.1 Diagnostik, Komorbidität, Epidemiologie 603

53.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 605

53.3 Klinische Praxis 605

53.4 Weitere Therapieoptionen 610

53.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 611

53.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 612

54 Schulverweigerung 614

Haja (Johann Jakob) Molter • Inge Singer-Rothöft

54.1 Diagnostik und Komorbidität 614

54.2 Klinische Praxis 616

54.3 Gute Erfahrungen und typische Probleme 619

54.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 620

55 Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters 621

Miriam Haagen

55.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen 621

55.2 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 622

55.3 Therapieziele und klinische Praxis 624

55.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 627

VII Systemische Therapie in besonderen Kontexten 629

Editorial 630

56 Krisenintervention und Suizidalität bei Erwachsenen 633

Urs Hepp

56.1 Hintergrund und spezielle Aspekte von Krisen- und Notfallsituationen

633

56.2 Anwendung systemischer Konzepte 634

56.3 Klinische Praxis 635

56.4 Umgang mit Diversität 638

56.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 638

56.6 Kritische Einordnung 639

57 Akute Krisen und suizidales Handeln von Kindern und Jugendlichen

642

Wilhelm Rotthaus

57.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 642

57.2 Systemisches Verständnis 643

57.3 Klinische Praxis 644

57.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 647

57.5 Kritische Einordnung 647

58 Therapie mit Paaren am Rande der Trennung 649

Peter Fraenkel

58.1 Besonderheiten und allgemeine Merkmale 649

58.2 Anpassung systemischer Strategien 651

58.3 Umgang mit Diversität 652

58.4 Klinische Praxis 652

58.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 660

59 Kindeswohlgefährdung 662

Bernd Reiners

59.1 Hintergrund 662

59.2 Diagnostik 664

59.3 Klinische Praxis 666

59.4 Weitere Hilfsoptionen 668

59.5 Gute Erfahrungen, typische Probleme und Fehler 669

59.6 Kritische Einordnung 669

60 Eltern bleiben bei Trennung und Scheidung 672

Kurt Pelzer

60.1 Ein Ziel mit paradoxem Charakter 672

60.2 Ein systemischer Blick auf Eskalationsdynamiken 673

60.3 »Mediationsorientierte« systemische Therapie 674

60.4 Ein kurzer Blick auf sogenannte »hochstrittige Eltern«

676

60.5 »Für das Kind« oder Allparteilichkeit? 677

61 Patchworkfamilien 679

Thomas Hess • Claudia Starke

61.1 Hintergrund 679

61.2 Besonderheiten 681

61.3 Therapie 682

61.4 Praxisbeispiel mit Fragen 687

61.5 Gute Erfahrungen, Fehler und Nebenwirkungen 689

61.6 Kritische Einordnung 690

62 Schwere Erkrankungen, Sterben und Tod im familiären Kontext

692

Miriam Haagen

62.1 Trauernde Angehörige in Psychotherapie und Beratung 692

62.2 Integration familientherapeutischer Konzepte in die Medizin 693

62.3 Unterschiedliche Reaktionen von Kindern und Erwachsenen 695

62.4 Familiengespräche im medizinischen Kontext 696

62.5 Gute und schwierige Erfahrungen 700

62.6 Kritische Einordnung 701

63 Systemische Therapie mit älteren Klienten 703

Bernadette Ruhwinkel

63.1 Besonderheiten, Hintergrund und allgemeine Merkmale 703

63.2 Anpassung oder Erneuerung der Strategien 703

63.3 Klinische Praxis 705

63.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 708

63.5 Kritische Einordnung 709

64 Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie 711

Christiane Ludwig-Körner

64.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 711

64.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 713

64.3 Klinische Praxis 713

64.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 715

64.5 Kritische Einordnung 715

65 Kinderorientierte Familientherapie (KOF) 717

Bernd Reiners

65.1 Besonderheiten, Hintergrund und allgemeine Merkmale 717

65.2 Klinische Praxis 717

65.3 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 721

65.4 Kritische Einordnung 721

66 Geschlechtsspezifische Aspekte 724

Kerstin Dittrich

66.1 Hintergrund: Geschlecht aus systemischer Sicht 724

66.2 Die Bedeutung von Geschlechterstereotypen für die Psychotherapie

725

66.3 Anregungen zu geschlechtersensibler Therapie 726

67 Systemische Therapie bei Migration und Flucht 729

Andrea Lanfranchi

67.1 Hintergrund und Besonderheiten 729

67.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 732

67.3 Klinische Praxis 736

67.4 Fallstricke 740

67.5 Kritische Einordnung 741

68 Schreiben in der Systemischen Therapie 744

Carmen C. Unterholzer

68.1 Hintergründe und Entwicklungen 744

68.2 Therapeutisch sinnvolle Textgattungen 745

68.3 Klinische Praxis 746

68.4 Gute Erfahrungen, Schwierigkeiten und Fehler 748

68.5 Kritische Einordung 749

69 Online-Therapie 751

Agnes Justen-Horsten

69.1 Besonderheiten, Hintergrund und allgemeine Merkmale 751

69.2 Was versteht man unter Online-Therapie? 753

69.3 Klinische Praxis 754

69.4 Gute Erfahrungen, typische Probleme 757

69.5 Kritische Einordnung 757

VIII Systemisch-integrative Therapiemanuale für Erwachsene 761

Editorial 762

70 Lösungsorientierte Kurzzeittherapie (nach Steve de Shazer)

766

Stefan Beher

70.1 Hintergrund 766

70.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 766

70.3 Klinische Praxis 767

70.4 Gute Erfahrungen, typische Probleme 772

70.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 773

71 Systemische Paartherapie bei Depressionen (Londoner Manual) 775

Ulrike Borst • Kirsten von Sydow

71.1 Hintergrund 775

71.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 776

71.3 Klinische Praxis 776

71.4 Weitere Therapieoptionen 781

71.5 Gute Erfahrungen, typische Probleme 781

71.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 781

72 Emotionsfokussierte Paartherapie (EFT) 784

Oskar Holzberg • Andrea Seiferth

72.1 Hintergrund 784

72.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 785

72.3 Klinische Praxis 785

72.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 788

73 Das Leeds-Manual für Systemische Familientherapie 790

Peter Stratton • Helga Hanks

73.1 Hintergrund 790

73.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 790

73.3 Klinische Praxis 791

73.4 Weitere Entwicklungen 796

73.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 796

73.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 797

74 Differenzierungsorientierte Paar-/Sexualtherapie (nach David Schnarch)

799

Kirsten von Sydow

74.1 Hintergrund 799

74.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 802

74.3 Klinische Praxis 804

74.4 Weitere Therapieoptionen 807

74.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 807

75 Behavioral Couple Therapy for Alcohol and Drug Abuse (BCT) 810

Johannes Lindenmeyer

75.1 Hintergrund 810

75.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 810

75.3 Klinische Praxis 811

75.4 Weitere Therapieoptionen 814

75.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 814

75.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 815

76 Systemische Therapie mit der inneren Familie (nach Richard Schwartz)

817

Dagmar Kumbier

76.1 Hintergrund 817

76.2 Klinische Praxis 818

76.3 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 820

76.4 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 821

76.5 Weitere Therapieoptionen 821

76.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 821

77 Systemische Gruppentherapie bei komplexen Traumafolgestörungen

– Frauen nach sexuellem Missbrauch

(Kopenhagener Manual) 823

Kirsten von Sydow • Marianne Engelbrecht Lau

77.1 Hintergrund 823

77.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 823

77.3 Klinische Praxis 823

77.4 Weitere Therapieoptionen 826

77.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 826

77.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 829

IX Systemisch-integrative Therapiemanuale für Kinder und Jugendliche 831

Editorial 832

78 SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions) –

ein Programm für förderliches Elternverhalten bei Kindesängsten

835

Eli Lebowitz • Haim Omer

78.1 Hintergrund 835

78.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 837

78.3 Klinische Praxis 837

78.4 Weitere Therapieoptionen 840

78.5 Gute Erfahrungen, typische Probleme 841

78.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 841

79 Bindungsbasierte Familientherapie (Attachment-Based Family Therapy,

ABFT) 843

Guy Diamond

79.1 Hintergrund 843

79.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 844

79.3 Klinische Praxis 845

79.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 847

79.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 847

80 Familienbasierte Therapie für Jugendliche mit Essstörungen

(Family-Based Treatment for Adolescent Eating Disorders, FBT)

850

Roslyn Binford Hopf • James Lock • Daniel Le Grange

80.1 Hintergrund 850

80.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 850

80.3 Klinische Praxis 850

80.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 853

81 Multidimensionale Familientherapie (MDFT) 856

Andreas Gantner • Howard Liddle

81.1 Hintergrund 856

81.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 856

81.3 Klinische Praxis 857

81.4 Weitere Therapieoptionen 859

81.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 859

81.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 860

82 Multisystemische Therapie (MST) 862

Bruno Rhiner

82.1 Hintergrund 862

82.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 866

82.3 Klinische Praxis 867

82.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 869

82.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 870

83 »ich schaff’s« – das lösungsfokussierte Programm

für Kinder und Jugendliche 873

Thomas Hegemann • Christina Achner

83.1 Hintergrund 873

83.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 873

83.3 Klinische Praxis 874

83.4 Weitere Therapieoptionen 877

83.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 878

83.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 878

84 Elterliche Präsenz – Nonviolent Resistance (NVR) Elterncoaching

880

Uri Weinblatt

84.1 Hintergrund 880

84.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 881

84.3 Klinische Praxis 882

84.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 888

84.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 889

85 Mentalisierungsbasierte Therapie mit Familien (MBT-F) 891

Eia Asen • Uri Weinblatt

85.1 Hintergrund 891

85.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 893

85.3 Klinische Praxis 894

85.4 Weitere Therapieoptionen 899

85.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 900

85.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 901

X Methodenintegration und weitere Aspekte professioneller

Praxis 903

Editorial 904

86 Ethik und Berufsrecht 906

Martin Stellpflug • Jan Moeck

86.1 Ethik in der Psychotherapie 906

86.2 Rechtsgrundlagen des Berufsrechts 907

86.3 Allgemeine Berufspflichten 907

86.4 Spezielle Berufspflichten 908

87 Risiken und Nebenwirkungen 912

Bernhard Strauß

87.1 Hintergrund 912

87.2 Haupt- und Nebenwirkungen 912

87.3 Erfassung unerwünschter Wirkungen von Psychotherapie 914

87.4 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 915

87.5 Spezifische Nebenwirkungen systemischer Psychotherapien 916

87.6 Kritische Einordnung 919

88 Die Approbationsausbildung und -prüfung 920

Reinert Hanswille

88.1 Hintergrund 920

88.2 Der Erwerb der Approbation nach dem gegenwärtig gültigen

Psychotherapeutengesetz 921

88.3 Reform der Psychotherapeutenausbildung 926

88.4 Kritische Einordnung 927

89 Forschungsstand, wissenschaftliche und sozialrechtliche Anerkennung

der Systemischen Therapie 929

Kirsten von Sydow

89.1 Hintergrund 929

89.2 Wirksamkeit von Systemischer Therapie bei Störungen Erwachsener

930

89.3 Wirksamkeit von Systemischer Therapie bei Störungen von Kindern

und Jugendlichen 934

89.4 Die Prüfung und der Stand der wissenschaftlichen und sozialrechtlichen

Anerkennung der Systemischen Therapie in Deutschland 937

- 89.5 Der Stand der Prüfung der Systemische Therapie als Verfahren

der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie durch den GB-A 940

89.6 Kritische Einordnung 941

90 Aus- und Weiterbildung in Systemischer Therapie an Hochschulen

und privaten Instituten 944

Kirsten von Sydow • Ulrike Borst • Stefan Geyerhofer

90.1 Systemische Aus- und Weiterbildung im Umbruch 944

90.2 Systemische Aus- und Weiterbildung an privaten Instituten 948

90.3 Systemische Aus- und Weiterbildung an Hochschulen 951

90.4 Weitere zentrale Ausbildungsbestandteile: Klinische Praxis, Selbsterfahrung,

Supervision und Prüfungen 957

91 Integrative Systemische Therapie (nach William M. Pinsof) – IST

963

William M. Pinsof

91.1 Hintergrund 963

91.2 Die Ziele der Integrativen Systemischen Therapie 963

91.3 Die Essenz der Integrativen Systemischen Therapie 964

91.4 Metarahmen zur Hypothesenbildung 965

91.5 Die Blaupause 966

91.6 Metarahmen zur Planung 966

91.7 Durchführung 972

91.8 Der Pfeil und die Leitlinien: Was ist wann zu tun? 973

91.9 Die Arbeitsbeziehung als Allianz 974

91.10 Integrative systemische Therapie als strukturierte und disziplinierte

Improvisation 975

91.11 Integrative systemische Therapie als Rahmen für lebenslanges

Lernen 975

Schlusswort 976

Kirsten von Sydow • Ulrike Borst

Anhang 983

Literatur 984

Über die Herausgeberinnen 1044

Autorenverzeichnis 1046

Sachwortverzeichnis 1050

Leseprobe aus: von Sydow/Borst, Systemische Therapie in der Praxis, ISBN 978-3-621-28 527-8 © 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel

1 Was ist Systemische Therapie?

Kirsten von Sydow

»Ich lebe nicht mit mir allein, ich werde Teil von dem, was mich

umgibt.«

(Lord Byron, 1788-1824, englischer Dichter)

1.1 Begriffsklärung

Die Definition von Systemischer Therapie, auf die sich die deutschen

systemischen Dachverbände – orientiert an international gebräuchlichen

Definitionen – geeinigt haben, lautet:

Betrachtet werden Wechselwirkungen zwischen intrapsychischen, biologisch-somatischen

und interpersonellen Prozessen von Individuen und Gruppen als wesentliche

Aspekte von Systemen. Die Elemente der jeweiligen Systeme und ihre wechselseitigen

Beziehungen sind die Grundlage für die Diagnostik und Therapie von

psychischen Erkrankungen.

Auf dieser Definition aufbauend wurde die Systemische

Therapie in Deutschland wissenschaftlich anerkannt (WBP, 2009). Andere

Texte definieren Systemische Therapie – sehr weit – als das »Schaffen

von Bedingungen für Selbstorganisationsprozesse« (Schiepek et

al., 2013), was weder spezifisch für Psychotherapie noch für

systemische Psychotherapie ist (von Sydow, 2015).

Ziel der Systemischen Therapie ist es, symptomfördernde

familiäre Interaktionen und Strukturen, dysfunktionale Lösungsversuche

und starre/einschränkende Familienerzählungen infrage zu stellen

und die Entwicklung neuer, gesundheitsfördernder Interaktionen, Lösungsversuche

und Erzählungen anzuregen.

Die psychologische Grundlagenforschung belegt die

theoretischen Grundannahmen der Systemischen Therapie und stützt die

systemische Prämisse, dass Kontexterweiterungen und ein Fokus auf

zwischenmenschliche Beziehungen für das Verstehen und Behandeln individueller

Pathologie entscheidende therapeutische Vor-[>48]teile bieten. Die Ausführungen

in diesem Kapitel orientieren sich an von Sydow (2015) und von Sydow et

al. (2007).

Systemische Therapie und Paar-/Familientherapie

»Systemische Therapie« beschreibt eine theoretische Orientierung;

diese kann als Einzel-, Paar-, Familien-, Gruppen- oder Multifamiliengruppentherapie

realisiert werden. »Paar-/Familientherapie« bezeichnet dagegen

ein therapeutisches Setting bzw. eine Anwendungsform. Neben der Systemischen

Familientherapie existieren auch behaviorale, psychodynamische und humanistische

Familientherapien (Scheib & Wirsching, 2004).

Systemische Therapie und Paar-/Familientherapie

überlappen sich, sind aber nicht identisch. Systemische Therapie ist

historisch aus der Familientherapie hervorgegangen. Die meisten Familien-

und Paartherapeuten in Deutschland und im Ausland orientieren sich theoretisch

und methodisch (nur oder auch) an systemischen Konzepten (von Sydow et

al., 2007). In den USA ist ein systemisches Grundverständnis obligatorisch

für die Akkreditierung aller Paar- und Familientherapie-Ausbildungsgänge

bei der American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT; zit.

n. von Sydow et al., 2007, S. 14).

Familie und Partnerschaft sind wesentliche soziale

Kontexte des menschlichen Lebens. Orientiert an einem offenen Familienkonzept

(Schneewind, 2010) bezieht die Systemische Therapie Partner, Eltern, Kinder,

manchmal weitere Verwandte und andere Bezugspersonen sowie das weitere

professionelle Helfersystem (Ärzte, Lehrer, Sozialarbeiter u. a.)

in die Behandlung ein. Bezugspersonen werden direkt »in vivo«

einbezogen (Arbeit im Mehrpersonensetting) oder indirekt, indem Fragen

zum Verhalten, mutmaßlichem Erleben und den Intentionen abwesender

Bezugspersonen gestellt werden. Paartherapie mit hetero- oder homosexuellen

Paaren wird als eine Variante von Familientherapie verstanden.

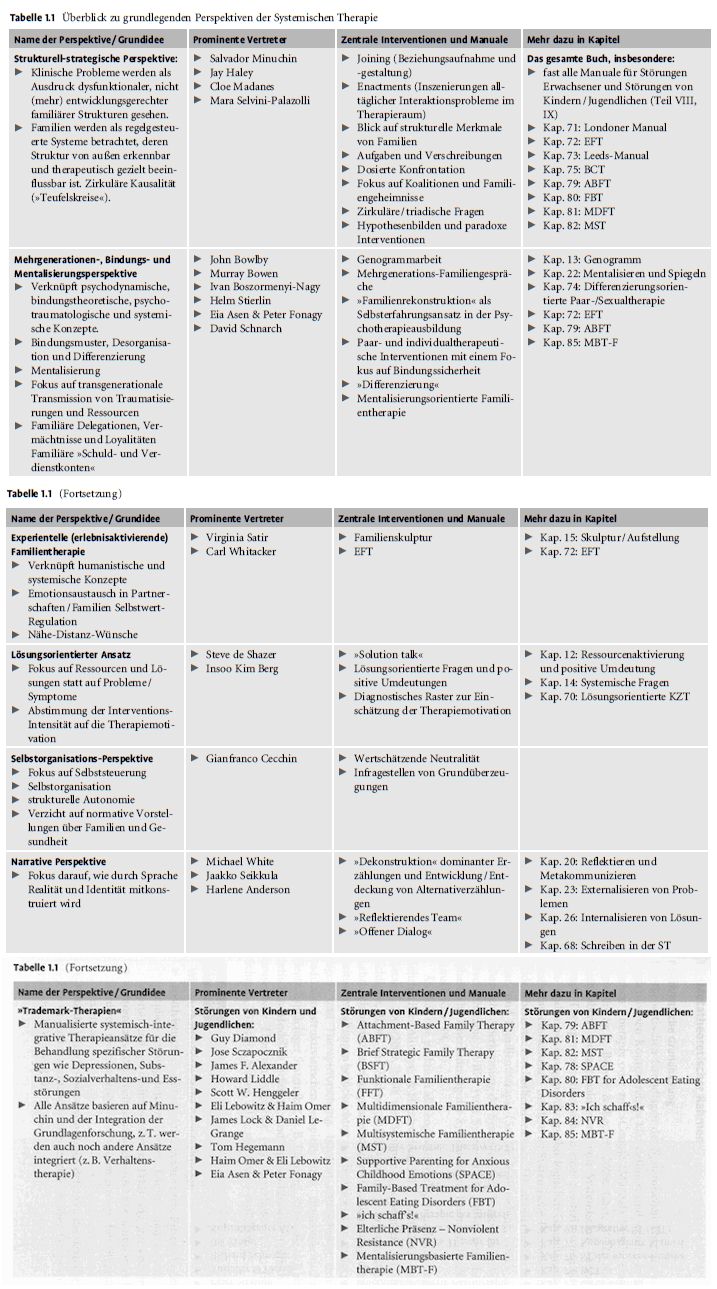

Überblick zu grundlegenden Systemischen Therapieansätzen

Tabelle 1.1 gibt einen vereinfachten Überblick zu grundlegenden

Perspektiven der Systemischen Therapie. Es wird deutlich, dass unser Buch,

ebenso wie alle anderen Systemische-Therapie-Lehrbücher, stark auf

die strukturelle und die ressourcenbezogene Perspektive setzt. Daneben

räumen wir auch der Mehrgenerationen- und Bindungsperspektive und

den neuen »Trademark-Therapien« einen hohen Stellenwert ein.

Die DVDs

DVD 1:

Grundlagen der Systemischen Therapie

1 Grundlagen der Systemischen Therapie

1.1 Einzeltherapeutisches Erstgespräch 15:22

1.2 Paartherapeutisches Erstgespräch 16:33

1.3 Umgang mit schwierigen Situationen in der Anfangsphase 14:21

1.4 Genogramm 15:50

1.5 Reguläre Therapiebeendigung und Therapieabbrüche 11:59

1.6 Veränderungen des Settings als Intervention (vier unterschiedliche

Settings) 17:19

DVD 2:

Störungsspezifische Therapie, Umgang mit besonderen Problemkonstellationen

und manualisierte systemisch-integrative Therapieansätze

2 Störungsspezifische Therapie

2.1 Depressionen (Einzelgespräch und Paargespräch) 17:28

2.2 Essstörungen (Familiengespräch) 26:42

2.3 Burnout und Arbeitsstörungen (Erst- und Abschlussgespräch

im Kontext stationärer Therapie) 23:04

3 Umgang mit besonderen Problemkonstellationen

3.1 Patchworkfamilien (drei unterschiedliche Settings) 20:16

3.2 Schwere Erkrankungen, Sterben und Tod im familiären Kontext

21:59

3.3 Systemische Therapie mit älteren Klienten 18:42

4 Manualisierte systemisch-integrative Therapieansätze

4.1 Emotionsfokussierte Paartherapie (EFT) 27:04

4.2 Multidimensionale Familientherapie (MDFT)

(drei unterschiedliche Settings) 35:22

"Beschreibung der DVD

Warum diese DVD? Psychotherapeutische Expertise kann nicht nur durch

Lesen oder Zuhören im Seminar erworben werden. Mindestens ebenso wichtig

ist es, durch Beobachtung von anderen, mehr darüber zu erlernen, wie

man Dinge tun kann. Albert Bandura beschrieb 1963 das Beobachtungs-/Modelllernen

als eine zentrale Lernmethode. Im Kontext von Familientherapie und Systemischer

Therapie hatten das Modelllernen und die Reflexion von Psychotherapie aufgrund

direkter Beobachtung schon immer einen besonders hohen Stellenwert. Bereits

in den Anfängen der Familientherapie wurde mit Ton- und Filmaufnahmen

gearbeitet. Standardmethoden der Systemischen Therapie wie Life-Supervision

und Reflektierendes Team wurden in diesem Kontext entwickelt. In Ausbildungsgruppen

wird ständig mit Master-Rollenspielen und Rollenspielen in Kleingruppen

sowie Videos und Tonbandaufnahmen von echten Patientengesprächen gearbeitet.

Und schließlich ist es für Abschlüsse in Systemischer Therapie

weltweit notwendig, die eigene therapeutische Arbeit Supervisoren und evtl,

auch anderen Ausbildungsteilnehmern sichtbar zu machen - sei es durch Tonbandaufnahmen,

Transkripte, Filme und/oder Live-Supervision (s. von Sydow et al., 2007).

Hier ist die Familientherapie und Systemische Therapie seit Jahrzehnten

sehr viel transparenter als andere Psychotherapieansätze (auch wenn

sich das langsam in anderen Therapieverfahren wie der Verhaltenstherapie

ebenfalls durchsetzt).

Wenn Sie beobachten, wie eine erfahrene Therapeutin

oder ein erfahrener Therapeut systemische Therapiegespräche mit Einzelpersonen,

Paaren und Familien durchführt, können Sie mehr darüber

lernen, »how to do it«, als wenn Sie nur lesen oder hören,

wie Systemische Therapien theoretisch durchgeführt werden soll. Darüber

hinaus liefern Therapievideos ausgezeichnetes Material für Diskussionen

und die kritische Reflexion im Rahmen von Seminar- oder Intervisionsgruppen.

Und vielleicht geht es auch darum, zu erkennen, dass selbst sehr erfahrene

Experten nicht immer perfekt sind - und dass es in der Systemischen Therapie

(und der Psychotherapie generell) nicht um Perfektion geht, sondern um

fehlerfreundliches Arbeiten von »hinreichend guten« Therapeuten

(hier paraphrasieren wir Winnicott, der von der »hinreichend guten

Mutter« spricht).

Was wird gezeigt? Die vorliegenden zwei DVDs verfolgen

das Ziel, einen möglichst repräsentativen und umfassenden Querschnitt

wichtiger Interventionen der Systemischen Therapie darzustellen: Die Arbeit

in unterschiedlichen Settings (Einzel-, Paar- und Familientherapie), unterschiedlichen

Lebensphasen (vom Jugendalter bis zum höheren Alter), unterschiedlichen

Phasen der Therapie (Therapiebeginn, spätere Sitzungen und Abschluss),

mit unterschiedlichen Störungsbildern (u.a. Depressionen, Essstörungen,

Substanzkonsumstörungen, somatische Störungen) und Problemlagen

(u. a. Partnerschaftsprobleme in Zusammenhang mit Außenbeziehungen;

Arbeitsplatzprobleme; Probleme in Patchworkfamilien; Probleme mit schweren

Erkrankungen, Sterben und Tod), unterschiedlichen Interventionen, schwierigen

therapeutischen Konstellationen sowie »klassischen« und modernen

manualisierten Interventionsansätzen.

Auf der ersten DVD werden grundlegende Aspekte der Systemischen Therapie

veranschaulicht: Erstgespräche mit Einzelpersonen und Paaren, das

für die Systemische Therapie besonders zentrale Verfahren »Genogramm«

und die Arbeit in wechselnden Settings (Familien-, Einzel- und Paartherapie)

sowie das störungsspezifische systemische Vorgehen bei Depressionen,

Essstörungen und Burnout/Arbeitsstörungen. Die zweite DVD zeigt

das Vorgehen bei spezifischen Problemlagen wie Konflikten in Patchworkfamilien,

dem Umgang mit schweren Erkrankungen, Sterben und dem Tod sowie die Arbeit

mit älteren Klienten. Die DVD wird abgeschlossen mit einem Einblick

in zwei moderne forschungsbasierte, manualisierte, systemisch-integrative

Ansätze, nämlich die Emotionsfokussierte Paartherapie (EFT) und

die Multidimensionale Familientherapie (MDFT).

Wie sind die Interventionen eingebettet? Als Lektüre

zu den Lehrvideos bietet sich das ebenfalls von uns herausgegebene Lehrbuch

»Systemische Therapie in der Praxis« an (von Sydow & Borst,

2018). Jedes Video der vorliegenden DVDs steht in direktem Bezug zu einem

Buchkapitel.

Was war uns bei Konzeption und Durchführung wichtig?

Zwei Aspekten haben wir besondere Bedeutung beigemessen:

- »State-of-the-Art«-Therapeutenverhalten. Das Beziehungsverhalten sollte so gestaltet sein, dass eine authentische Arbeitsatmosphäre [>4] entsteht. Auch sollten bewährte (und evidenzbasierte) Interventionen eingesetzt und angewandt werden. Beides ist selbstverständlich abhängig von der Persönlichkeit und dem Stil der jeweiligen Therapeuten, dem Setting, der jeweiligen Problematik sowie den interaktionellen Eigenheiten der dargestellten Patienten. Insofern wird hier kein »perfektes und ultimatives« Therapievorbild gegeben, sondern ein - hoffentlich! - stimmiger und prägnanter, von therapeutischer Expertise in Theorie und klinischer Praxis geprägter Eindruck. Dies ist unserer Auffassung nach den Therapeutinnen und Therapeuten, die in den hier demonstrierten Bereichen alle ausgewiesene Experten sind, sehr gut gelungen.

- Realistisches Patientenverhalten. Echte Therapievideos, auf denen reale Patienten zu sehen sind, sind aus patienten- und datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt. Es ist aber möglich, realistische Therapiesituationen, die auf realen Fällen beruhen, im Rollenspiel so zu entwickeln, dass sie der klinischen Praxis sehr nahe kommen. Aufseiten der Schauspielpatienten gehören dazu neben darstellerischem Geschick und der Fähigkeit, sich auf so ein Rollenspiel (ohne detailliertes Drehbuch) authentisch einlassen zu können, auch die Kompetenz, Patienten und ihre Probleme und Ressourcen realistisch darstellen zu können. Auch dies ist unserer Auffassung nach hier ausgezeichnet gelungen - daher unser herzlicher Dank auch an die Darstellerinnen und Darsteller (die teilweise ausgebildete Schauspielerinnen mit Erfahrung in der Darstellung von Patientenfällen, teilweise selbst systemische Therapeuten und Therapeutinnen, teilweise in beider Hinsicht Laien sind)!

Aus beiden Punkten folgt, dass die Videos eine gewisse Länge benötigen, um realistisch sein zu können. Gleichzeitig war das Ziel, das Wichtigste sehr knapp und konzentriert darzustellen. Wir hoffen, hier einen guten Mittelweg zwischen »Authentizität« und »didaktischer Straffung« gefunden zu haben.

Warum gibt es Untertitel? In den Untertiteln, die sich ausblenden lassen, wird das therapeutische Vorgehen kommentiert, indem beschrieben wird, was gerade passiert (auch unter Nutzung der entsprechenden Fachtermini) oder warum der Therapeut sich gerade entsprechend verhält. Damit soll die Anwendung der systemischen Konzepte noch klarer verdeutlicht werden. Durch das Ausblenden der Untertitel haben Sie jedoch auch die Möglichkeit, das Vorgehen ohne diese Kommentare auf sich wirken zu lassen, was didaktisch ebenfalls wertvoll sein kann."

Es folgen detaillierte Beschreibungen der zwei DVD-Inhalte.

Bewertung: Ein monumentales Werk (1063 Seiten und DVD-Beiheft), das fast alle Aspekte der Psychotherapie abdeckt. Das Buch ist didaktisch sehr gut strukturiert (Detailliertes Inhaltsverzeichnis, Beispiele, Übersichten, Definitionen, farbig unterlegte Hervorhebungkästen, FAQs, "!", Tabellen, Editorials).

Die beiden im Beiheft erläuterten und kommentierten DVDs sind zum Verständnis des systemischen Handelns sehr wichtig und hilfreich, wenn ich auch manchmal suchen musste, das spezifisch Systemische zu erkennen. So gesehen macht das DVD-Angebot das Lehrbuch erst lebendig und vollständig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Im letzten Abschnitt wird erfreulich deutlich, dass es einer integrativen, schulen- und methodenübergreifenden Psychotherapie bedarf:

- "91.2 Die Ziele der Integrativen Systemischen Therapie

Die Integrative Systemische Therapie (IST; Pinsof et al., 2017) bietet eine psychotherapeutische Metaperspektive, die es Therapeuten ermöglicht, spezifische psychotherapeutische Modelle gleichzeitig zu überwinden und auf sie zuzugreifen, und der die therapeutische Praxis in einem multisystemischen (»systemischen«) Kontext verortet. (Anm. der Herausgeberinnen: Der Begriff »psychotherapeutisches Modell« ist in diesem Zusammenhang und angepasst auf die deutschen Verhältnisse am ehesten als »Psychotherapieverfahren« zu verstehen.)

Das erste Ziel. Die Integrative Systemische Therapie zielt auf eine Überwindung spezifischer Modelle der Psychotherapie ab. Es ist abgeleitet aus der Annahme, dass diese spezifischen Modelle von den Prägungen, Vorannahmen, Vorlieben und Fokussen ihrer Entwickler geprägt sind, aus denen sich eine bestimmte Sprache entwickelt, in der das Feld der Psychotherapie beschrieben wird. So kommt es, dass verschiedene Modelle häufig und unvermeidlich ähnliche Aspekte der psychotherapeutischen Landschaft in ihrer eigenen Sprache beschreiben, dabei aber die Landschaftsbeschreibungen anderer Ansätze ignorieren oder entwerten. Beispiele dafür sind das psychoanalytische Konzept der »Übertragung«, was Verhaltenstherapeuten als »Übungstransfer« oder Generalisierung bezeichnen; das verhaltenstherapeutische Konzept der »Exposition«, was Familientherapeuten und Emotionsfokussierte Therapeuten »Konfrontation« nennen und Gestalttherapeuten »sich seinen katastrophisierenden Erwartungen stellen«; und schließlich das Konzept der »Achtsamkeit«, was über Jahre buddhistischer Praxis noch »Meditation« hieß. Es ist an der Zeit, dass das Feld der Psychotherapie eine reife klinische Wissenschaft wird, die das Sammelsurium und das Sprachgewirr überwindet, die aus dem Wuchern einzelner Psychotherapiemodelle[>964] erwachsen sind und in Richtung eines umfassenden und leitlinieninformierten Rahmens bewegt, in dem benannte und noch nicht benannte Strategien und Techniken zum Einsatz kommen." (S. 963).

So ist es.

Autor(Innen), HerausgeberInnen:

Frau Professor Kirsten von Sydow ist an der Psychologischen Hochschule

in Berlin beschäftigt und führt eine eigene Praxis in Hamburg.

Frau Dr. Ulrike Borst ist Leiterin des Ausbildungsinstituts für

Systemische Therapie und Beratung in Meilen (Schweiz).

Das Autorenregister S. 1046-1049, der Mitwirkenden an dem Buch umfasst

71 Namen.

Links (Auswahl: beachte)

- Informationen über Bücher, Bibliotheken, bibliographische Quellen.

- Homepage Systemische Gesellschaft.

- Die sozialrechtliche Anerkennung durch den gemeinsamen Bundesausschauss 2018.

- Das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats zur Anerkennung 2008.

Literatur (Auswahl) Das Buch enthält

eine umfangreiche Literliste: S. 984-1043.

Anmerkungen und Endnoten

___

Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv, daher sind wir in unseren Buchpräsentationen bemüht, möglichst viel durch die AutorInnen selbst sagen zu lassen. Die Kombination Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen sollte jede kundige oder auch interessierte LeserIn in die Lage versetzen selbst festzustellen, ob sie dieses oder jenes genauer wissen will. Prinzipiell ist die IP-GIPT nicht kommerziell ausgerichtet, verlangt und erhält für Buchpräsentationen auch kein Honorar. Meist dürften aber die BuchpräsentatorInnen ein kostenfreies sog. Rezensionsexemplar erhalten. Die BuchpräsentatorIn steht gewöhnlich in keiner Geschäftsbeziehung zu Verlag oder den AutorInnen; falls doch. so wird dies ausdrücklich vermerkt: Geschäftsbeziehungen. Die IP-GIPT gewinnt durch gute Buchpräsentationen an inhaltlicher Bedeutung und Aufmerksamkeit und für die PräsentatorInnen sind solche Darstellungen auch eine Art Fortbildung - so gesehen haben natürlich alle etwas davon, am meisten, wie wir hoffen InteressentInnen und LeserInnen.

___

Geschäftsbeziehungen.

Keine Geschäftsbeziehung mit dem Beltz-Verlag oder den HerausgeberInnen und AutorInnen. Kein Honorar, aber das Werk und die DVDs wurden kostenlos zur Verfügung gestellt.

___

Anm. Vorgesehene. Wir präsentieren auch Bücher aus eigenem Bestand, weil wir sie selbst erworben haben oder Verlage sie aus verschiedenen Gründen nicht (mehr) zur Verfügung stellen wollen oder können.

__

Sozialrechtliche Anerkennung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) am 22.11.2018

"Bewertungsverfahren der systemischen Therapie

Die systemische Therapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, dessen Fokus auf dem sozialen Kontext psychischer Störungen liegt. In die Therapie einbezogen werden Mitglieder des für die Patientin oder den Patienten bedeutsamen sozialen Systems, beispielsweise der Familie (vgl. Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie: Gutachten zur wissenschaftlichen Anerkennung der Systemischen Therapie, 14.12.2008).

Im April 2013 hat der G-BA eine umfassende methodische Bewertung der systemischen Therapie als Psychotherapie-Verfahren bei Erwachsenen auf den Weg gebracht. Bewertet wird das Verfahren zu allen 14 in der Psychotherapie-Richtlinie genannten Anwendungsbereichen, darunter affektive Störungen, Angst- und Zwangsstörungen, somatoforme Störungen, Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen sowie psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen oder durch Opioide.

In seinem Beschluss vom 22. November 2018 hat der G-BA den Nutzen und die medizinische Notwendigkeit der systemischen Therapie bei Erwachsenen als Psychotherapieverfahren anerkannt. Der Unterausschuss Psychotherapie wurde beauftragt, in einem weiteren Schritt die Psychotherapie-Richtlinie des G-BA anzupassen."

Quelle: [https://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/psychotherapie/systemische-therapie/]

Standort: Systemische Therapie in der Praxis.

*

Sydow, Kirsten von (2015) Systemische Therapie München: Reinhardt.

Buch-Präsentationen, Literaturhinweise und Literaturlisten in der IP-GIPT. Überblick und Dokumentation.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

Buchpräsentation site: www.sgipt.org. |

Information für Dienstleistungs-Interessierte.

*

Zitierung

Sponsel, Rudolf (DAS). Buchpräsentation Systemische Therapie in der Praxis. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT.Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/Beltz/STidP.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

kontrolliert: irs10.02.2019

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

14.02.19 Ins Netz gestellt.

11.02.19 zum internen Abruf

10.02.19 Präsentationskonzept.

09.02.19 Angelegt.