(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=31.01.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 01.02.23

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis bei Rudolf Carnap_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis

bei Rudolf Carnap

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung Hauptseite *

Zusammenfassung Carnap Der logische Aufbau der Welt

Carnap, Rudolf (1928) Der logische Aufbau der Welt. Berlin: Springer.

[Online]

- 1. Ziel des Werkes.

2. Sprachen in Der logische Aufbau der Welt.

3. Annahmen und unbegründete Behauptungen zu Erlebnissen.

4. Fehlende Definitionen und Beispiele.

5. Unbegründete grundlegende wissenschaftstheoretische Behauptungen.

6. Fundstellen.

7. Fazit.

1. Ziel des Werkes

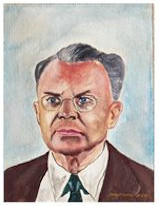

Der logische Aufbau der Welt war Carnaps Habilitationsschrift 1926. Geier (1992), S.34 berichtet:

- "Als er 1926 wieder nach Wien reist, haben die Mitglieder des Schlick-

Zirkels das Manuskript der ersten Fassung des Logischen Aufbaus

gelesen und beginnen, es gemeinsam mit Carnap sorgfältig zu diskutieren.

Hier ist ein Baugenie zu ihnen gekommen, das gekonnt über die Mittel

der «Principia Mathematica» verfügt und durch seine analytischen

Fähigkeiten ihren Wunsch nach einer Verankerung der Erkenntnis im

Erfahrungsgegebenen mit rein logischen Verfahren zu erfüllen verspricht.

Die Professoren Schlick und Hahn verschaffen Carnap eine Privatdozentur.

Von 1926 bis 1931 lebt und arbeitet er in Wien und verbringt hier die

anregendste, erfreulichste und fruchtbarste Zeit meines Lebens12. Er

ist der führende Kopf und das Arbeitstier des Wiener Kreises, in dem

er all das zur Geltung bringen kann, worauf er intendiert: strenge Wissenschaftlichkeit,

logische Präzision und kooperative Zusammenarbeit. Charakteristisch

für den Zirkel war die offene und undogmatische Diskussionshaltung.

Jeder war bereit, seine Ansichten einer wiederholten Prüfung durch

andere oder durch sich selbst auszusetzen. Der gemeinsame Geist bestand

in Kooperation, nicht in Konkurrenz. Es war die gemeinsame Absicht, zusammenzuarbeiten

im Kampf um Klarheit und Einsicht.13"

Der logische Aufbau der Welt will ein ableitbares Begriffssystem (Begriffs-Stammbaum) einrichten ("konstituieren"). Die elementare Grundrelation und der erste Grundbegriff ist die Ähnlichkeitserinnerung (§ 78, S.110) zwischen Elementarerlebnissen, aus dem alle anderen Begriffe abgeleitet werden bzw. abgeleitet werden können sollen. Damit wird das Elementarerlebnis zu einem weiteren Grundbegriff, auch wenn es Carnap nicht so darstellt. Im Vorwort zur 3. Auflage 1961 führt er hierzu Seite XII aus:

- "Das in dem Buch aufgestellte. System nimmt als Grundelemente die Elementarerlebnisse

(§ 67). Nur ein einziger Grundbegriff wird verwendet, nämlich

eine bestimmte Relation zwischen Elementarerlebnissen („Ahnlichkeitserinnerung",

§ 78). Es wird dann gezeigt, daß die weiteren Begriffe, z. B.

die verschiedenen Sinne, der Gesichtssinn, die Sehfeldstellen und ihre

räumlichen Beziehungen, die Farben und ihre Ahnlichkeitsbeziehungen,

auf dieser Basis definiert werden können. Daß die Beschränkung

auf einen einzigen Grundbegriff möglich ist, ist gewiß interessant.

Aber heute erscheint mir ein solches Verfahren doch als zu künstlich.

Ich würde vorziehen, eine etwas größere Anzahl von Grundbegriffen

zu verwenden, zumal hierdurch auch gewisse in meiner früheren Konstruktion

der Sinnesqualitäten auftretende Mängel (vgl. die Beispiele in

§ 70 und 72) vermieden werden können. Ich würde heute in

Erwägung ziehen, als Grundelemente nicht Elementarerlebnisse zu nehmen

(trotz der Gründe, die im Hinblick auf die Gestaltpsychologie für

diese Wahl sprechen, siehe § 67), sondern etwas den Machschen Elementen

Ahnliches, etwa konkrete Sinnesdaten, wie z. B. „rot einer gewissen Art

an einer gewissen Sehfeldstelle zu einer gewissen Zeit". Als Grundbegriffe

würde ich dann einige Beziehungen zwischen solchen Elementen wählen,

etwa die Zeitbeziehung „x ist früher als y", die Beziehung der räumlichen

Nachbarschaft im Sehfeld und in anderen Sinnesfeldern, und die Beziehung

der qualitativen Ahnlichkeit, z. B. Farbähnlichkeit."

2. Sprachen in Der logische Aufbau der Welt

Das Buch verwendet drei Sprachen, der Ausdruck "Metasprache" kommt nicht vor:

- die übliche, nicht näher erläuterte gewöhnliche Sprache mit den üblichen Satz- und Anführungszeichen in der das Buch ganz überwiegend auch geschrieben ist.

-

eingeklammerter Ausdruck mit Anführungszeichen pSachverhaltssprache

Psychologiep (§ 75, S.106f). Bei Carnap ist das hochgestellte

Schlusszeichen auch noch auf den Kopf gestellt und gespiegelt.

-

eingeklammerter Ausdruck mit Anführungszeichen Kappa kAusdruck

der Konstitiuierungsprachek (§

75, S.106f). Bei Carnap ist das hochgestellte Schlusszeichen auch noch

auf den Kopf gestellt und gespiegelt.

3. Annahmen und unbegründete Behauptungen zu

Erlebnissen

Carnaps Werke enthält einige Annahmen, die nicht klar als solche

ausgewiesen werden und teilweise wie Dogmen wirken. Um einen Allsatz zu

widerlegen genügt übrigens ein einziges Gegenbeispiel.

3.1 Elementarerlebnisse sind unzerlegbare Einheiten.

Diese Behauptung ist mehrfach zu hinterfragen:

3.1.1 "68. Die CA93EE2Elementarerlebnisse

sind unzerlegbare Einheiten."

Das ist zunächst einmal eine - dogmatisch anmutende - Behauptung

(von den PhänomenlogInnen und GestaltpsychologInnen nachhaltig vertreten),

die eines Beweises bedarf oder als Annahme oder Axiom ordentlich eingeführt

und begründet werden müsste. Zuvor müsste zerlegbar

aber definiert, erklärt und erläutert werden, was Carnap nicht

leistet.

3.1.1.1 Blau-Gelb: Beweis der visuellen

Zerlegbarkeit eines Elementarerlebnisses, indem man folgendes Bild "Blaugelb"

betrachte:

|

Ich nehme das Elementar-Erlebnis wahr, das ich hier zum Zwecke der Kommunikation Blau-Gelb nenne, wobei man auch Oben- und Unten-Ding sagen könnte. Zum Kom- munizieren einer Wahrnehmung braucht man notwendigerweise eine Sprache. Ob- wohl es ein Wahrnehmungs- Erlebnis ist, sehe ich doch sofort zwei Teile, die ich zum Zwecke der Kommunikation hier blau und gelb nenne. Ich sehe blau-gelb, blau und gelb, einmal das Ganze und zugleich die beiden Teile. Die Präsentation ist be- reits bei der Präsentation, im Augenblick oder Moment der Wahrnehmung, zerlegt. Anmerkung: Die Benennung dieser Blau-Gelb Wahrnehmung als Ukraineflagge ist nicht wahrnehmen, sondern erkennen, also begrifflich verarbeitete Wahrnehmung._ |

3.1.1.2 Rechtecke-1-9: Beweis der visuellen

Zerlegheit der Rechtecke 1-9

|

Der Beweis besteht darin, die Rechtecke 1-9 zu betrachten und zu sagen, welche Rechtecke im ganzen Wahrnehmungserlebnis als zerlegt wahr- genommen werden. Das ist bei mir am 01.02.2023, 10:00 Uhr bei allen der Fall: Bei Rechteck 5 kann ich aber nur sagen, dass ich mehrere ineineinanderschachtelte Rechtecke wahrnehme (zählt man, sind es 8), wobei drei Wahrnehmungsvarianten flach, erhaben (aufgetürmt, Draufsicht), vertieft (Tunnel) möglich sind. Was ist nun das Ganze bei Rechteck 1? Das Ganze besteht aus drei Teilen: 1. den Rahmen, 2. den linken Teil und 3. den rechten Teil, wobei man links und rechts auch vertauschen kann. Wahrnehmungstatsache ist, dass ich auf Anhieb das Ganze zerlegt in zwei Teilen wahrnehme. Auch wenn man nur streng die Wahrnehmung betrachtet und von den Zahlen absieht, liegt zerlegte Wahrnehmung vor, wobei zerlegbar in der Kommunikation eine Sprache für die Teile voraussetzt, wenn wahrnehmen mitgeteilt werden soll._ |

3.1.1.3 Stimmengewirr (mehrere reden

gleichzeitig): Beweis einer auditiven Zerlegbarkeit.

|

Ich habe heute morgen, 30.01.2023, 10:45-11:45 bein Kiesertrainung aus einem Elementar-Erlebnis Stimmengewirr zwei Mitarbeiterstimmen, die mir vertraut sind, herausgehört. Damit sollte das Elementarerlebnis dreifach zerlegt worden sein: (1) Stimmengewirr, (2) Stimme MitarbeiterIn eins, (3) Stimme MitarbeiterIn zwei. (Bildquelle) |

4. Fehlende Definitionen und Beispiele

Carnap hätte definieren, erklären oder charakterisieren müssen,

was er unter Elementarerlebnis versteht und was ein Elementarerlebnis von

einem Erlebnis unterscheidet. Obwohl Carnap sonst viele Beispiele bringt,

geizt er gerade hier damit, wo es besonders nötig und hilfreich gewesen

wäre.

- RS-CA93EE2: Wie werden EE unterschieden und benannt? Das Sachregister

verweist bezüglich der Definition der Elementarerlebenisse auf §

67. Dort wird ausgeführt:

- "Da wir jedoch von unserem Konstitutionssystem

auch die Berücksichtigung der erkenntnismäßigen

Ordnung der Gegenstände verlangen wollten (§ 54), so müssen wir von

dem ausgehen, was zu allem anderen erkenntnismäßig primär ist, vom

„Gegebenen", und das sind die CA92E1Erlebnisse selbst in ihrerTotalität

und geschlossenen Einheit. Jene Bestandteile bis zu den letzten

Elementen hinunter sind aus diesen CA92E2Erlebnissen durch Inbeziehungsetzung

und Vergleichung, also durch Abstraktion gewonnen. Diese

Abstraktion wird, wenigstens in den einfacheren Schritten, schon im

vorwissenschaftlichen Denken oder in intuitivem Verfahren vorgenommen,

so daß wir gewohnt sind, etwa von einer Gesichtswahrnehmung

und einer gleichzeitigen Gehörwahrnehmung zu sprechen, als

seien es zwei verschiedene Bestandteile desselben CA92E3Erlebnisses. Die Geläufigkeit

solcher schon im täglichen Leben vorgenommenen Zerlegungen

darf uns aber nicht darüber täuschen, daß es sich auch hierbei schon um

Abstraktionen handelt; um so mehr bei den Elementen, die erst die

wissenschaftliche Analyse zum Vorschein bringt. Die gewählten Grundelemente,

jene CA92E4Erlebnissedes Ich als Einheiten (deren Abgrenzung

noch näher angegeben werden wird), bezeichnen wir als „CA92EE2Elementarerlebnisse"

RS-CA92E4 Bis hierin ist das keine Definition. Die Elementarerlebnisse werden auf "jene CA92E4Erlebnisse des Ich als Einheiten (deren Abgrenzung noch näher angegeben werden wird)" verschoben (>Begriffsverschiebebahnof), ohne das Carnap den Fundort angibt.

5. Unbegründete grundlegende wissenschaftstheoretische

Behauptungen:

Jede wissenschaftliche Aussage ist nach Carnap eine (relationale) Strukturaussage

(bei Schlick eine formale Beziehung) und nicht material. Das heißt:

Jede inhaltliche, materiale Aussage, ist unwissenschaftlich. Obwohl es

sich um eine außerordentlich grundlegende wissenschaftstheooretische

Behauptung handelt, habe ich bei Stegmüller, der viel mit Carnap zusammengearbeitet

und veröffentlicht hat, in seinen Hauptströmungen der Gegenwartsphilsophie

(1965), im Abschnitt über Carnaps Der logische Aufbau der Welt,

S. 387-392, keine Bemerkungen darüber gefunden.

- 5.1 Inhaltsverzeichniseinträge

68. Die Elementarerlebnisse sind unzerlegbare Einheiten 83

93. Die „Empfindungen" als individuelle Erlebnisbestandteile 119

116. Die Empfindungen (emp) und die Zerlegungen eines Elementarerlebnisses. 147.

5.2 Sachregistereinträge

Elementarerlebnisse, „meine" Erlebnisse: 65, Def. 67, 68, 69, 74-82,

93, 106, Kunst. 109, x26, 132, 140, 147, 163, 177f

erlebbare Beziehung, s. fundiert

Erlebnis (s. a. Elementarerlebnis): 16, 64f., 163f, 174

Erlebnisse des anderen Menschen:

Konst. 140, 14$

Erlebnisbestandteil: 67, 68,71, 74-77, 93, Konst. 116, 140,168, 174,

177

5.3 Fundstellen im Text

erleb 444, e erleben 6, erlebt 11, E:= Erlebnis...418, EE:=Elementarerlebnis

173.

7. Fazit

Das Werk, ich erwarb es 1970 noch vor meinem Studium in Erlangen, hat

mich schon immer fasziniert, wobei ich einige Probleme erst erkannte, als

ich es zum Erleben und Erlebnisbegriff genauer unter die Lupe nahm. Mit

der wissenschaftlichen Weltauffassung nach Klarheit und Begründetheit

des Wiener Kreises bin ich noch heute einverstanden, ich glaube aber nicht,

dass der formale (formallogische) Ansatz der richtige ist. Erkenntnis ist

material und das Formale ist zwar wichtiges Hilfsmittel und Werkzeug, aber

nicht das Wesentliche. In diesem Punkt unterscheide ich mich grundsätzlich

von Carnaps Strukturaussagen und Schlicks formalen Beziehungen.

Carnaps Psychologie hatte zwar solide und gründliche Ratgeber, z.B.

Bühler, Köhler, Wertheimer, aber die sind mit ihren Ganzheitsthesen

weit über das Ziel hinausgeschossen und in ihrer Begrifflichkeit auch

nicht differenziert genug.

Ende der Zusammenfassung

Fundstellen Elementarerlebnisse 173 (2 im Inhaltsverzeichnis)

Name-Werkkennung-Seite-ed/Ed- "." -AnzahlErwäh/Seite

C

A

z Typ Trenner

z

Lesebeispiel "68. Die CA93EE2Elementarerlebnisse

sind unzerlegbare Einheiten."

C Der Ausdruck Erlebnis stammt von Rudolf Carnap.

A aus seiner Habilitationsschrift

Der logische Aufbau der Welt (1926),

veröffentlicht 1928

93 Seite 93

EE Elementarerlebnis (im Unterschied zu E Erlebnis)

2 Es ist die zweite Erwähnung von Elementarerlebnis Seite 92

Signierungssystem (Quelle)

| e | < Erleben Differenzierung > Erlebnis | E |

| e0 | wach, erlebnisfähig | E0 |

| e1 | dabei, zugegen, Zeuge | E1 |

| e2 | innere Wahrnehmung | E2 |

| e3 | besonders | E3 |

| er | reines Erleben, Erlebnis | Er |

| epr | praktisch reines Erleben, Erlebnis | Epr |

| es | spezielle | Es |

| e? | unklar | E? |

Vorwort-1961, XII:

"Das in dem Buch aufgestellte. System nimmt als Grundelemente

die CAXIIEE1Elementarerlebnisse

(§ 67). Nur ein einziger Grundbegriff wird

verwendet, nämlich eine bestimmte Relation zwischen CAXIIEE2Elementarerlebnissen

(„Ahnlichkeitserinnerung", § 78). Es wird dann gezeigt,

daß die weiteren Begriffe, z. B. die verschiedenen Sinne, der

Gesichtssinn,

die Sehfeldstellen und ihre räumlichen Beziehungen, die Farben

und ihre Ahnlichkeitsbeziehungen, auf dieser Basis definiert werden

können. Daß die Beschränkung auf einen einzigen Grundbegriff

möglich ist, ist gewiß interessant. Aber heute erscheint

mir ein solches

Verfahren doch als zu künstlich. Ich würde vorziehen, eine

etwas größere

Anzahl von Grundbegriffen zu verwenden, zumal hierdurch auch

gewisse in meiner früheren Konstruktion der Sinnesqualitäten

auftretende

Mängel (vgl. die Beispiele in § 70 und 72) vermieden werden

können. Ich würde heute in Erwägung ziehen, als Grundelemente

nicht CAXIIEE3Elementarerlebnisse

zu nehmen (trotz der Gründe, die im Hinblick

auf die Gestaltpsychologie für diese Wahl sprechen, siehe §

67),

sondern etwas den Machschen Elementen Ahnliches, etwa konkrete

Sinnesdaten, wie z. B. „rot einer gewissen Art an einer gewissen Sehfeldstelle

zu einer gewissen Zeit". Als Grundbegriffe würde ich dann

einige Beziehungen zwischen solchen Elementen wählen, etwa die

Zeitbeziehung „x ist früher als y", die Beziehung der räumlichen

Nachbarschaft im Sehfeld und in anderen Sinnesfeldern, und die Beziehung

der qualitativen Ahnlichkeit, z. B. Farbähnlichkeit."

91-RNr: "67. Die Wahl der Grundelemente: die „CA91EE1Elementarerlebnisse"

Nachdem als Basisgebiet das eigenpsychische gewählt ist, also

die Be-

wußtseinsvorgänge oder CA91E1Erlebnisse

des Ich, muß noch festgelegt werden,

welche Gebilde dieses Gebietes als Grundelemente dienen sollen.

Man könnte etwa daran denken, die letzten Bestandteile, die sich

bei

psychologischer und phänomenologischer Analyse der CA91E2Erlebnisse

ergeben,

als Grundelemente zu nehmen, also etwa einfachste Sinnesempfindungen

(wie Mach [Anal]), oder allgemeiner: psychische

Elemente verschiedener Arten, aus denen die CA91E3Erlebnisse

aufgebaut

werden könnten. Bei näherer Betrachtung müssen wir jedoch

erkennen,

daß in diesem Falle nicht das Gegebene selbst, sondern Abstraktionen

daraus, also etwas erkenntnismäßig Sekundäres, als

Grundelemente

genommen werden. Zwar sind Konstitutionssysteme, die von solchen

Grundelementen ausgehen, ebenso berechtigt und durchführbar, wie

[>92]

etwa Systeme mit physischer Basis. Da wir jedoch von unserem Konstitutionssystem

auch die Berücksichtigung der erkenntnismäßigen

Ordnung der Gegenstände verlangen wollten (§ 54), so müssen

wir von

dem ausgehen, was zu allem anderen erkenntnismäßig primär

ist, vom

„Gegebenen", und das sind die CA92E1Erlebnisse

selbst in ihrerTotalität

und geschlossenen Einheit. Jene Bestandteile bis zu den letzten

Elementen hinunter sind aus diesen CA92E2Erlebnissen

durch Inbeziebungsetzung

und Vergleichung, also durch Abstraktion gewonnen. Diese

Abstraktion wird, wenigstens in den einfacheren Schritten, schon im

vorwissenschaftlichen Denken oder in intuitivem Verfahren vorgenommen,

so daß wir gewohnt sind, etwa von einer Gesichtswahrnehmung

und einer gleichzeitigen Gehörwahrnehmung zu sprechen, als

seien es zwei verschiedene Bestandteile desselben CA92E3Erlebnisses.

Die Geläufigkeit

solcher schon im täglichen Leben vorgenommenen Zerlegungen

darf uns aber nicht darüber täuschen, daß es sich auch

hierbei schon um

Abstraktionen handelt; um so mehr bei den Elementen, die erst die

wissenschaftliche Analyse zum Vorschein bringt. Die gewählten

Grundelemente,

jene CA92E4Erlebnisse

des Ich als Einheiten (deren Abgrenzung

noch näher angegeben werden wird), bezeichnen wir als „CA92EE2Elementarerlebnisse"

... [>93] ....

Wenn die CA93EE1Elementarerlebnisse

als Grundelemente gewählt werden,

so wird damit nicht angenommen, der CA93E1Erlebnisstrom

sei aus bestimmten,

diskreten Elementen zusammengesetzt. Vielmehr wird nur vorausgesetzt,

daß über gewisse Stellen des CA93E2Erlebnisstromes

Aussagen

gemacht werden können von der Art, daß eine solche Stelle

zu einer

bestimmten anderen in einer bestimmten Beziehung stehe und dgl.; es

wird aber nicht etwa behauptet, der CA93E3Erlebnisstrom

könne eindeutig in

solche Stellen zerlegt werden."

93 RNr68

"68. Die CA93EE2Elementarerlebnisse

sind unzerlegbare Einheiten

Die CA93EE3Elementarerlebnisse

sollen die Grundelemente unseres Kon-

stitutionssystems sein. Auf dieser Basis sollen alle anderen Gegenstände

der vorwissenschaftlichen und der wissenschaftlichen Erkenntnis konstituiert

werden, somit auch die Gegenstände, die man als Bestandteile

der CA93E4Erlebnisse

oder als Komponenten der psychischen Vorgänge zu bezeichnen

pflegt, und die als Ergebnis der psychologischen Analyse gefunden

werden (z. B.Teilempfindungen einer zusammengesetzten Wahrnehmung,

verschiedene gleichzeitige Wahrnehmungen verschiedener

Sinne, Qualitäts- und Intensitätskomponenten einer Empfindung,

und

dgl.). Hieraus ersteht eine besondere Schwierigkeit."

- RS-CA93EE2: Wie werden EE unterschieden und benannt?

des Konstitutionssystems sein sollen (§ 40). Gehen wir von

irgendwelchen Grundelementen und Grundrelationen aus, so können

nur Gegenstände der folgenden Arten in dem Konstitutionssystem vorkommen:

auf der ersten Konstitutionsstufe nur Klassen von Elementen

und Relationen zwischen Elementen, auf der zweiten Stufe nur erstens

Klassen solcher Klassen oder Relationen erster Stufe und zweitens

Relationen zwischen solchen Klassen oder Relationen erster Stufe oder

Elementen, usf. Es ist augenscheinlich, daß die Konstitution mit Hilfe

dieser Stufenformen nur synthetisch, nicht analytisch weitergeht:

Selbst wenn wir annähmen, die Grundelemente seien selbst wiederum

Klassen noch anderer Elemente, der „Urelemente", so können diese [>94]

Urelemente nicht mit den gegebenen Stufenformen konstituiert werden;

die Grundelemente eines Konstitutionssystems sind nicht

durch Konstitution zerlegbar. Also können die CA94EE1Elementarerlebnisse,

da sie in unserem System als Grundelemente genommen werden

sollen, in diesem System nicht zerlegt werden.

Dieser Sachverhalt stimmt zwar gut zu unserer Auffassung, daß die

CA94EE2Elementarerlebnisse ihrem Wesen nach unzerlegbare Einheiten

sind, aus welcher Auffassung heraus wir ja gerade sie zu Grundelementen

gewählt haben. Aber die vorhin genannte Aufgabe, unter

allen anderen Gegenständen der Wissenschaft auch die bekannten

psychischen Elemente, die sog. Bestandteile der CA94E1Erlebnisse, zu konstituieren,

könnte jetzt als unlösbar erscheinen. Diese Schwierigkeit ist

von grundsätzlicher Bedeutung für die Konstitutionstheorie und erfordert

zu ihrer Überwindung die Aufstellung einer besonderen konstitutionalen

Methode. Darauf soll jetzt näher eingegangen werden.

69. Die Aufgabe der Behandlung unzerlegbarer Einheiten

69 Die aus der Unzerlegbarkeit der CA94EE3Elementarerlebnisse

entstehende

Schwierigkeit wird überwunden durch ein Konstitutionsverfahren,

das,

obwohl synthetisch, von irgendwelchen Grundelementen aus zu Gegenständen

führt, die als formaler Ersatz für die Bestandteile der Grundelemente

dienen können. Als formalen Ersatz bezeichnen wir sie, weil

alle Aussagen, die von den Bestandteilen gelten, in analoger Form über

sie ausgesprochen werden können. Dieses Verfahren bezeichnen wir

als

„Quasianalyse". (Es ist hergeleitet aus dem Frege-Russellschen

„Abstraktionsprinzip", vgl. die Bemerkung am Schluß von §

73.) Es

ist überall da von Bedeutung, wo es sich um die Behandlung unzerlegbarer

Einheiten irgendwelcher Art handelt, d. h. um Gegenstände, die

ihrer unmittelbaren Gegebenheit nach nicht Bestandteile oder Merkmale

oder verschiedene Seiten aufweisen, sondern gewissermaßen nur

punktuell gegeben sind, die daher nur synthetisch behandelt werden

können, denen aber doch als Ergebnis des Verfahrens verschiedene

Merkmale zugeschrieben werden sollen. Merkmale und Bestandteile

sind hier als gleichbedeutend gesetzt; auch bei psychischen Vorgängen

z. B. kann ja der Ausdruck „Bestandteil" nicht im eigentlichen, extensiv-

räumlichen Sinne gemeint sein, also nur im Sinne des ebenfalls

bildlichen

Ausdrucks der „verschiedenen Seiten" oder „Merkmale"

... [>95] ...

Die von der Quasianalyse geforderte Leistung

ist also, wenn

wir sie nicht nur in Anwendung auf den hier gerade vorliegenden Fall

der CA95EE1Elementarerlebnisse,

sondern allgemein formulieren, die folgende:

Es sollen unzerlegbare Einheiten irgendwelcher Art, über die eine

Relationsbeschreibung als gegeben vorausgesetzt wird, mit Hilfe der

konstitutionalen Stufenformen der Klasse und der Relation, also mit

synthetischen Mitteln so behandelt werden, daß das Ergebnis einen

formalen Ersatz für die in diesem Falle nicht anwendbare eigentliche

Analyse, d. h. die Zerlegung in Bestandteile oder Merkmale, bildet.

Wegen der geforderten formalen Analogie zwischen den Ergebnissen

der Quasianalyse und denen der eigentlichen Analyse ist zu vermuten,

daß auch zwischen diesen beiden Verfahren selbst eine gewisse

formale

Analogie bestehen wird. Wir untersuchen deshalb zunächst, welche

formale Beschaffenheit das Verfahren der eigentlichen Analyse auf

Grund einer bloßen Relationsbeschreibung der zu analysierenden

Gegenstände hat. Dann werden wir sehen, wie sich das gesuchte

Verfahren

der Quasianalyse in analoger Weise aufstellen läßt."

99: "Die Wichtigkeit des Verfahrens der Quasianalyse wird deutlich,

wenn wir uns daran erinnern, daß der Charakter als unzerlegbarer

Einheiten

nach unserer Auffassung den CA99EE1Elementarerlebnissen

als den

Grundelementen des Konstitutionssystems zukommt, ferner aber auch

vielen psychischen, insbesondere sinnesphänomenalen Gebilden,

die

die ältere Psychologie als zusammengesetzt ansah. "

102: "74. Über Analyse und Synthese

74 Die Anwendung des Verfahrens der Quasianalyse auf die CA102EE1Elementarerlebnisse

als Grundelemente wird später im Entwurf des Konstitutionssystems

bei der Aufstellung der unteren Stufen dargestellt werden. Es

wird sich'dort zeigen, wie dies Verfahren uns z. B. in den Stand setzt,

die verschiedenen Sinnesgebiete und innerhalb der Sinnesgebiete die

verschiedenen Sinnesqualitäten zu konstituieren, ohne den CA102EE2Elementarerlebnissen

den Charakter der Unzerlegbarkeit zu nehmen.

Vielach hat man in Erkenntnissystemen, die im übrigen (wie be-[>103]

sonders die positivistischen) unserem Konstitutionssystem nahestehen,

74 nicht die CA103E1Erlebnisse

selbst, sondern Empfindungselemente oder sonstige

CA103E2Erlebnisbestandteile

als Grundelemente genommen, ohne ihrenCharakter

als Abstraktionen zu beachten. Der Grund hierfür lag vielleicht

darin, daß es unmöglich zu sein schien, bei der Wahl der

CA103E3Erlebnisse

selbst als Grundelemente alle Gegenstände der Psychologie und

darunter

auch jene „CA103E4Erlebnisbestandteile"

zu konstituieren. Nachdem

diese Unmöglichkeit durch das Verfahren der Quasianalyse als nur

scheinbar erwiesen ist, steht für keine erkenntnistheoretische

Auffassung

(und am wenigsten für eine positivistische) noch etwas im

Wege, den CA103EE1Elementarerlebnissen

den Charakter unzerlegbarer Einheiten

Nieder zuzuerkennen und sie als Grundelemente zu nehmen.

Um jedes Mißverständnis auszuschalten, sei noch einmal hervorgehoben,

daß mit der Auffassung der CA103EE2Elementarerlebnisse

als unzerlegbarer

Einheiten die psychologische Aussage „dieses CA102E5Erlebnis

(oder

dieser Bewußtseinsvorgang) besteht aus einer Gesichtswahrnehmung

mit den und den Einzelheiten, aus einer Gehörwahrnehmung, einem

Gefühl mit den und den Komponenten usw." nicht etwa als falsch

oder

gar als sinnleer hingestellt werden soll. Sondern es wird behauptet,

daß diese Aussage mit „Bestandteilen" nur Quasibestandteile meinen

dürfe, d. h. daß jeder sog. Bestandteil sich zu dem CA102E6Erlebnis

selbst

verhalte, wie in dem behandelten Beispiel (§ 71) die Klangklasse

c zu

dem Klang c-e-g, nämlich als ein durch Verwandtschaftsbeziehungen

konstituiertes Gebilde, als ein „Quasibestandteil".

LITERATUR Diese Auffassung berührt

sich eng mit der von Cornelius: „Der

Wert solcher Analyse besteht eben nicht in einer Erkenntnis

jenes einzelnen Bewußt-

seinstatbestandes, — der als solcher überhaupt keine

Analyse zuläßt —, sondern in

der Erkenntnis des gesetzmäßigen Zusammenhanges

verschiedener solcher Tatbestände"

[Einleitg] 314. Vgl. auch die Zitate in § 67.

Aus der methodischen Unzerlegbarkeit der Grundelemente

irgendeines Konstitutionssystems, die aus der Aufstellung von Klassd

tmd Relation als einzigen Konstitutionsstufen folgt (§ 68), und

aus der

inhaltlich bestimmten Unzerlegbarkeit, die aus der Wahl der

ihrem Wesen nach unzerlegbaren CA103EE3Elementarerlebnisse

folgt (§ 67), ergibt

sich für das allgemeine Verhältnis von Analyse und Synthese

wissenschaftlicher Gegenstände, wofern wir sie als nach

unserem Konstitutionssystem konstituiert auffassen, das Folgende. Da

jeder Wissenschaftsgegenstand aus den Grundelementen konstituiert

ist, so bedeutet seine Analyse zunächst die Zurückverfolgung

des Konstitutionsverfahrens

vom Gegenstande selbst bis zu denjenigen Elementen,

die zu seiner Konstitution erforderlich sind. Soll die Analyse [>104]

noch weiter getrieben werden, so ist das nicht im eigentlichen Sinne

möglich, sondern nur als Quasianalyse. Dasselbe gilt, wenn der

zu

analysierende Gegenstand kein konstituiertes Gebilde, sondern ein

Grundelement ist. Nun führt die Quasianalyse zwar zu Gebilden,

die

wir als Quasibestandteile bezeichnen, um in der Nähe des üblichen

Sprachgebrauchs zu bleiben, der sie Bestandteile nennt; aber sie tut

dies, indem sie aus Elementen Klassen von solchen und weiterhin Relationen

zwischen diesen Klassen bildet, also auf synthetischem, nicht

analytischem Wege. Wir können sagen: die Quasianalyse ist eine

Synthese, die sich in das sprachliche Gewand einer Analyse

kleidet."

104: "2. DIE GRUNDRELATIONEN

75. Die Grundrelationen als Grundbegriffe des Systems

75 Wir haben früher überlegt (§ 6x), daß zur Festlegung

der Basis

eines Konstitutionssystems außer den Grundelementen noch die

ersten

Ordnungssetzungen aufgestellt werden müssen, weil sonst von den

Grundelementen aus keine Konstitution möglich ist. Die Frage,

ob

diese ersten Ordnungssetzungen in Form von Klassen („Grundklassen")

oder von Relationen („Grundrelationen") gegeben werden sollten,

blieb zunächst noch offen. Nachdem aber die Wahl der Grundelemente

getroffen war (§ 67) und die als solche gewählten CA104EE1Elementarerlebnisse

sich ihrem Charakter nach als unzerlegbare Einheiten zeigten, ergab

sich, daß die über sie gegebenen Angaben die Form einer

Relations-[>105]

beschreibung haben müssen (§ 69). Damit ist entschieden,

daß als

75 erste Ordnungssetzungen (eine oder mehrere) Grundrelationen

gewählt

werden müssen. Diese Grundrelationen bilden die undefinierten

Grundbegriffe des Systems, nicht die Grundelemente;

diese werden erst aus den Grundrelationen (als deren

Feld) konstituiert."

105: " Wir wollen die Grundrelationen so bestimmen, daß

sie mit einander

sphärenverwandt (§ 29), also alle von gleicher Stufe sind

(§ 41);

und zwar sollen die Glieder jeder der Grundrelationen ausschließlich

CA105EE1Elementarerlebnisse

sein. Um die Grundrelationen aufzustellen,

muß jetzt überlegt werden, welche Beziehungen zwischen

den CA105EE2Elementarerlebnissen

als grundlegend anzusehen sind. Es handelt

sich hierbei aber nicht um die Frage nach psychologisch grundlegenden

Beziehungen, also solchen, die für den Ablauf der Bewußtseinsvorgänge

von besonderer Wichtigkeit sind. Da die Grundrelationen

als Basis der Konstitution aller (Erkenntnis-) Gegenstände dienen

sollen, so sind die Beziehungen vielmehr derart auszuwählen, daß

durch sie alle (erkennbaren) Sachverhalte ausgedrückt werden können.

..."

...[>106] ...

106: "Um zu erläutern, welche Beziehungen als Grundbeziehungen

gemeint

sind und was für Gebilde aus ihnen konstituiert werden, müssen

wir von den CA106E1Erlebnissen

in der üblichen Sachverhaltssprache, also

hier der Sprache der psychologischen Analyse, sprechen: nämlich

von ihren Bestandteilen, von Sinnesempfindungen, von den verschiedenen

Sinnen, von Qualität und Intensität usw. Die Verwendung

dieser Ausdrücke ist nicht so gemeint, als würden diese Bestandteile

usw. für die Konstitution schon vorausgesetzt; denn das würde

einen

circulus vitiosus bedeuten. Diese Ausdrücke sollen vielmehr nur

dazu

dienen, um auf gewisse bekannteSachverhalte, insbesondere auf grundlegende

Beziehungen zwischen den CA106EE1Elementarerlebnissen

hinzuweisen;

und das kann nur in der Ausdrucksweise geschehen, wie sie bei der

Behandlung von CA106E2Erlebnissen

und ihren Beziehungen üblich ist, also

in der Sprache der Psychologie. Die so zu verstehenden Ausdrücke

wollen wir (in Teil C und D) der größeren Deutlichkeit wegen

in P-

Zeichen einschließen (z. B.: pQualitätenp).

Gehört ein Ausdruck nicht

zur Sachverhaltssprache, ist er also nicht im Sinn des üblichen

Sprachgebrauches

gemeint, sondern bezieht er sich auf das Konstitutionssystem,

also auf eine konstitutionale Definition (die entweder

schon angegeben worden ist oder deren Aufstellung als Aufgabe

behandelt wird) oder auf einen undefinierten Grundbegriff des Systems,

so wird er in k-Zeichen eingeschlossen (z.

B.: kQualitätenk.

(In über-[>107]

75 schriften und literarischen Bemerkungen werden die beiden Bezeich-

nungsweisen nicht angewendet).

BEISPIELE. Wenn von pBestandteilen der

CA107E1Erlebnissed

gesprochen werden wird,

so liegt darin kein Widerspruch zu der Auffassung der CA107EE1

kElementarerlebnissenk

als unzerlegbarer Einheiten. Denn mit diesem Ausdruck „pBestandteiled"

sind die Gebilde

gemeint, die gewöhnlich darunter verstanden werden; durch die

P-Zeichen wird ausgedrückt, daß diese Benennung übernommen

wird, ohne daß damit die Auffassung

zum Ausdruck kommen soll, als handele es sich um eigentliche Bestandteile.

Was

diese Gebilde eigentlich sind, nämlich wie sie konstituiert werden

können und wie sie

dann in konstitutionaler Sprache zu bezeichnen sind, das wird ja noch

als Problem

erörtert.

Wenn später die kQualitätsklassenk

konstituiert oder wenigstens die Art ihrer

Konstitution angegeben worden ist (§ 81), so sind von da ab auch

mit dem Ausdruck

„kEmpfindungsqualitätenk"

oder „ kQualitätenk"

diese Klassen gemeint, im Unterschied zu dem Ausdruck „pEmpfindungsqualitätend"

oder „pQualitätend", mit dem

wir das meinen, was gewöhnlich mit diesem Wort gemeint wird; die

Unterscheidung

ist nötig, um die Frage behandeln zu können, ob die konstituierten

kQualitätenk

auch richtig so beschaffen sind, daß sie die bekannten pQualitätend,

z. B. die pEmpfindungsqualitätend, repräsentieren.

Ebenso ist zwischen kZeitordnungk

und pZeitordnungd zu unterscheiden, usw.

Die CA107EE1pElementarerlebnissed

sind die bekannten pTotalobjekte der Psychologied,

die pBewußtseinsvorgänged. Die CA107EE2

kElementarerlebnissek

sind eigenschaftslose, punktuelle

Relationsglieder. Die CA107EE3 pElementarerlebnissed

haben pBestandteiled, darunter

die pEmpfindungsqualitätend; die CA107EE4

kElementarerlebnissek

haben kQuasibestandteilek,

z. B. die kEmpfindungsqualitätenk

oder kQualitätsklassenk,

zu denen als Klassen sie als Elemente gehören.

76. Die Teilgleichheit

Um die physische Welt konstituieren zu können, brauchen wir ge-

wisse Bestandteile der CA107EE3Elementarerlebnisse,

besonders die Sinnesempfindungen

mit ihren Qualitäts- und Intensitätsbestetunungen,

später auch räumliche und zeitliche Ordnung, die auf eine

gewisse

Beschaffenheit der Empfindungen zurückgehen müssen, die selbst

noch

nicht im eigentlichen Sinne räumlicher bzw. zeitlicher Natur zu

sein

brauchtd.

pDie ,Bestandteile der CA107EE5Elementarerlebnissed

werden sich als Quasibestandteile ergeben müssen, da für uns

ja die CA107EE6 kElementarerlebnissek

als

unzerlegbare Einheiten gelten. pJede Empfindungsqualität,

sei

es eine Farbe, ein Ton, ein Geruch oder dergl.d, wird sich,

ergeben

müssen als pgemeinsame Eigenschaft derjenigen CA107EE7

kElementarerlebnissek,

in denen sie als pBestandteild, d. h. Quasibestandteil,

vorkommt.

Diese pgemeinsame Eigenschaftd wird konstitutional

dargestellt durch

die Klasse der betreffenden CA107EE8 kElementarerlebnissek

(„kQualitätsklassemk").

Früher ist ja ausführlich erörtert worden, daß

eine Klasse nicht das

Ganze oder die Kollektion ihrer Elemente ist, sondern eine ihnen ge-[>108]

meinsame Eigenschaft (§ 37). Diese Klasse könnte z. B. für

jede pEmp -

findungsqualitätd konstituiert werden durch das Verfahren

der Quasianalyse

auf Grund der Beziehung der pÜbereinstimmung zweier

CA108EE1Elementarerlebnisse

in einer solchen Qualitätd Wir heben also diejenige

Beziehung heraus, die pzwischen zwei CA108EE2Elementarerlebnisse

x und y

dann und nur dann besteht, wenn in x ein CA107E1Erlebnisbestandteil

a und in

y ein CA108E2Erlebnisbestandteil

b derart auftreten, daß a und b in allen Bestimmungsstücken

übereinstimmen: in der Qualität im engeren Sinne,

in der Intensität und in dem Lokalzeichen, das der Stelle des

Sinnesfeldes

entspricht, soweit diese Bestimmungsstücke für das betreffende

Sinnesgebiet in Betracht kommen. So heißen also zwei Farbempfindungen

übereinstimmend, wenn sie in Farbton, Sättigung, Helligkeit

und im Lokalzeichen, also damit auch in der Stelle des Sehfeldes, übereinstimmen;

ebenso zwei (einfache) Töne, wenn sie in Tonhöhe und

Tonstärke übereinstimmend. Die erläuterte Beziehung

der pÜbereinstimmung

zweier CA108E3Elementarerlebnisse

in einem CA108E3Erlebnisbestandteils

ist eine Art Teilgleichheit; wir nennen sie kurzweg

,,,Teilgleichheitd". Dieser Beziehung geben wir für die logistische

Formulierung des Konstitutionssystems das Relationszeichen „GI",

so daß „x Gl y" heißt: kdie

CA108EE4

kElementarerlebnissek

(also Elemente des

Konstitutionssystems) x und y sind teilgleichm; und das besagt: pdie

CA108EE5Elementarerlebnisse

x und y sind teilgleichd (in dem vorhin erläuterten

Sinne). Da man die Beziehung der pTeilgleichheitd

als einen ursprünglichen

Sachverhalt der Erkenntnis ansehen kann, so liegt es nahe, die

Relation Gl als Grundrelation aufzustellen. Wir werden aber später

sehen, daß das nicht zweckmäßig ist, da sie aus einer

anderen, ebenfalls

für die Konstitution erforderlichen Beziehung abgeleitet werden

kann,

die ihrerseits aber nicht aus der pTeilgleichheitd abgeleitet

werden

kann"

Literatur (Auswahl)

Die verschiedenen Auflagen von Der logische Aufbau der Welt unterscheiden sich nicht im eigentlichen Teile S.1-290 (ich habe die erste Auflage in der UB ausgeliehen und eingesehen 01.02.2023).

Bibliographie Carnap 1921-1937: https://www.carnap.org/carnapbib.html

Bibliography: https://depts.washington.edu/vienna/carnap/carnapbib.htm

Carnap, Rudolf (1928) Der logische Aufbau der Welt. Berlin: Springer.

[Online]

Carnap, Rudolf (1928) B. Anwendung: Die Erkenntnis vom Fremdpsychischen.

In (31-43) Scheinprobleme der Philosophie.

Geier, Manfred (1992). Der Wiener Kreis. Reinbek:

Rowohlt (romono).

Schlick, Moritz (1925) Allgemeine Erkenntnislehre. 2. Auflage.

Schlick, Moritz (1926) „Erleben, Erkennen, Metaphysik", Kant-Studien

31 (1926), S. 146-158. [Online]

- Carnap, Rudolf (1922) Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre. Berlin: .

- Carnap, Rudolf (1923) Über die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der Einfachstheit. In: Kant-Studien. Band 28, 1923, S. 90–107.

- Carnap, Rudolf (1925) Über die Abhängigkeit der Eigenschaften des Raumes von denen der Zeit. In: Kant-Studien. Band 30, 1925, S. 331–345.

- Carnap, Rudolf (1926) Habilitation mit Der logische Aufbau der Welt.

- Carnap, Rudolf (1926) Physikalische Begriffsbildung. G. Braun, Karlsruhe 1926 (66 S.). Unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe Karlsruhe 1926: Physikalische Begriffsbildung. Wissenschaftliche Buchges., Darmstadt 1966 (65 S.).

- Carnap, Rudolf (1928) Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismusstreit. Berlin-Schlachtensee 1928. Neuauflage Hamburg 2004, ISBN 978-3-7873-1728-8.

- Carnap, Rudolf (1928) Der logische Aufbau der Welt. Berlin-Schlachtensee 1928. Neuaufl. Hamburg 1998. ISBN 978-3-7873-1464-5.

- Carnap, Rudolf (1929) Abriss der Logistik, mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen. Wien 1929.

- Carnap, Rudolf (1930) Die Mathematik als Zweig der Logik. In: Blätter für deutsche Philosophie. Jg. 4, 1930.

- Carnap, Rudolf (1931/32a) Die logizistische Grundlegung der Mathematik. In: Erkenntnis. Jg. 2, 1931/1932, S. 91–105.

- Carnap, Rudolf (1931/32b) Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In: Erkenntnis. Jg. 2, 1931/1932, S. 219–241[15]

- Carnap, Rudolf (1931/32) Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. In: Erkenntnis. Jg. 2, 1931/1932, S. 432–465.

- Carnap, Rudolf (1932/33) Psychologie in physikalischer Sprache. In: Erkenntnis. Jg. 3, 1932/1933, S. 107–142.

- Carnap, Rudolf (1934, 1968) Logische Syntax der Sprache. Wien 1934; 2. Auflage 1968.

- Carnap, Rudolf (1936) Testability and Meaning. In: Philosophy of Science. Jg. 3, 1936, S. 419–471, und Jg. 4, 1937, S. 1–40.

- Carnap, Rudolf (1936/37) als Hrsg. mit Otto Neurath und Charles Morris (Hrsg.): International Encyclopedia of Unified Science. Jg. 2 Bände. University of Chicago Press, Chicago / Cambridge University Press, Cambridge 1938 ff.:

- Carnap, Rudolf (1938) mit Otto Neurath, Niels Bohr, John Dewey, Bertrand Russell und Charles W. Morris: Encyclopedia and Unified Science (= International Encyclopedia of Unified Science. Band 1, Nr. 1). Chicago 1938.

- Carnap, Rudolf (1939 ff) Foundations of Logic and Mathematics (= International Encyclopedia of Unified Science. Band 1, Nr. 3). Chicago 1939; 12. Auflage 1967.

- Carnap, Rudolf (1942) Introduction to Semantics. Harvard 1942.

- Carnap, Rudolf (1943) Formalization of Logic. Harvard 1943.

- Carnap, Rudolf (1947) Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic, Chicago 1947, erw. Ausg. 1956.

- Carnap, Rudolf (1950a) Logical Foundations of Probability. Chicago 1950.

- Carnap, Rudolf (1950b) Empiricism, Semantics, and Ontology, aus Revue Internationale de Philosophie. Jg. 4, 1950 S. 20–40

- Carnap, Rudolf (1952a) The Continuum of Inductive Methods. Chicago 1952.

- Carnap, Rudolf (1952b) Zusammen mit Y. Bar Hillel: An outline of the theory of Semantic information. Research Laboratory of Electronic, Massachusetts Institute of Technology, Report No. 247, 1952.

- Carnap, Rudolf (1954) Einführung in die symbolische Logik, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen. Wien 1954, 2. Auflage 1960

- Carnap, Rudolf (1958) Introduction to Symbolic Logic with Applications. Dover 1958.

- Carnap, Rudolf & Stegmüller, Wolfgang (1959) Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit. Wien. Springer.

- Carnap, Rudolf (1963) Intellectual Autobiography. In: P. A. Schilpp (Hrsg.): The Philosophy of Rudolf Carnap. Open Court, La Salle (Illinois) 1963 (siehe unten).

- Carnap, Rudolf (1966) Philosophical Foundations of Physics. New York 1966.

- Carnap, Rudolf (1969) Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft, Originaltitel Philosophical Foundations of Physics, übers. von Walter Hoering, Nymphenburger Verlagshandlung, München 1969.

- Carnap, Rudolf (1971) Studies in inductive logic and probability. Vol. 1, Berkeley 1971.

- Carnap, Rudolf (1973) Grundlagen der Logik und Mathematik (Originaltitel Foundations of Logic and Mathematics [1939]). Übers. mit einem Nachwort und einer kritischen Bibliographie versehen von Walter Hoering, München 1973.

- Carnap, Rudolf (1977) Two essays on entropy. Posthum hrsg. von Abner Shimony, Berkeley 1977.

- Carnap, Rudolf (1980) Studies in inductive logic and probability. Vol. 2, posthum hrsg. von R. C. Jeffrey, Berkeley 1980.

- Carnap, Rudolf (engl. 1963, dt. 1993) Mein Weg in die Philosophie (selbständig erschienene deutsche Übersetzung von „Intellectual Autobiography“ [1963]). Stuttgart 1993.

- Carnap, Rudolf (2022) Tagebücher Band 1: 1908–1919, postum hrsg. von Christian Damböck, Hamburg 2022, ISBN 978-3-7873-4036-1

- Carnap, Rudolf (2022) Tagebücher Band 2: 1920–1935, postum hrsg. von Christian Damböck, Hamburg 2022, ISBN 978-3-7873-4038-5

Geier

Stegmüller

Links(Auswahl: beachte)

Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Wissenschaftlicher Standort * Weltanschaulicher Standort

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Konstituieren

Im Sachregister wird zum Thema ausgeführt:

- Konstitution, konstituieren: Def. 2,

5, Def. 35, 38f., 46, 49, 53, 74, 109-

x56, 176

konstitutionale Definition: 2,

Def. 35, 38f., 40, 48-52, 95-105, 109-119-122, 145, 153, 161, 180

konstitutionale Sprache, s. Sprache

Konstitutionsregel, s. Regel

Konstitutionsstufe, s. Stufe

Konstitutionssystem (s. a. Systemform):

Def. 1, 2, 4, 8, 26, 46, 68, 82, 95f., 103-105, 106, 119, 121f., 144, 156, 179f.

Entwurf des Konstitutionssystems: 8, 1.06-152

Konstitutionstheorie:1,2,26,106, 156, 177f., 183

Thesen der Konstitutionstheorie: 84, 112, 119, 12If., 144, 153, 156

In § 2 erklärt Carnap:

- I. EINLEITUNG

AUFGABE UND PLAN DER UNTERSUCHUNGEN

A. DIE AUFGABE

The supreme maximi in scientific philosophising is this :

Wherever possible, logical constructions are to be substituted

for inferred entities. RUSSELL

I. Das Ziel: Konstitutionssystem der Begriffe

Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist die Aufstellung eines

erkenntnismäßig-logischen Systems der Gegenstände oder der Begriffe,

des „Konstitutionssystems". Der Ausdruck „Gegenstand" wird hier

stets im weitesten Sinne gebraucht, nämlich für alles das, worüber eine

Aussage gemacht werden kann. Danach zählen wir zu den Gegenständen

nicht nur Dinge, sondern auch Eigenschaften und Beziehungen,

Klassen und Relationen, Zustände und Vorgänge, ferner Wirkliches

und Unwirkliches.

Das Konstirutionssystem stellt sich nicht nur, wie andere Begriffssysteme,

die Aufgabe, die Begriffe in verschiedene Arten einzuteilen

und die Unterschiede und gegenseitigen Beziehungen dieser Arten zu

untersuchen. Sondern die Begriffe sollen aus gewissen Grundbegriffen

stufenweise abgeleitet, „konstituiert" werden,.so daß sich ein S Lammbaum

der Begriffe ergibt, in dem jeder Begriff seinen bestimmten

Platz findet. Daß eine solche Ableitung aller Begriffe aus einigen wenigen

Grundbegriffen möglich ist, ist die Hauptthese der Konstitutionstheorie,

durch die sie sich am meisten von anderen Gegenstandstheorien

unterscheidet.

2. Was heißt „konstituieren"?

Um den Sinn unseres Zieles, des „Konstitutionssystems", deutlicher 2

angeben zu können, seien gleich hier einige wichtige Begriffe der Konstitutionstheorie

erläutert. Ein Gegenstand (oder Begriff) heißt auf

einen oder mehrere andere Gegenstände „zurückführbar", wenn alle

Aussagen über ihn sich umformen lassen in Aussagen über diese anderen

Gegenstände. (Diese Erklärung mit Hilfe des unstrengen Begriffs der

„Umformung" genügt einstweilen; die folgenden Beispiele machen sie

2 hinreichend deutlich. Die strengen Definitionen der Zurückführbarkeit

und der Konstitution werden später gegeben (§ 35); sie werden nicht

auf Aussagen, sondern auf Aussagefunktionen Bezug nehmen). Ist

a auf b zurückführbar und b auf c, so auch a auf c; die Zurückfübrbarkeit

ist also transitiv.

BEISPIEL. Alle Brüche sind auf die natürlichen (d. h. positiven, ganzen) Zahlen

zurückführbar; denn alle Aussagen über Brüche lassen sich umformen in Aussagen

über natürliche Zahlen. So ist z. B.'/, auf 3 und 7 zurückführbar, 2/, auf 2 und 5;

und die Aussage „'/7 >'/ s" heißt, umgeformt als Aussage über natürliche Zahlen:

„für beliebige natürliche Zahlen x und y ist 3x> zy, wenn 7x = 5y". '

Ferner sind alle r e ell en Z a hien, auch die irrationalen, auf Brüche zurückführbar.

Schließlich sind alle Gebilde der Arithmetik und Analysis auf natürliche

Zahlen zurückführbar.

Ist ein Gegenstand a auf die Gegenstände b, c zurückführbar, so

sind nach der angegebenen Erklärung die Aussagen über a umformbar

in Aussagen über b und c. „a auf b, c zurückführen" oder „a aus b, c

konstituieren" soll bedeuten: eine allgemeine Regel aufstellen, die

angibt, in welcher Weise man in jedem einzelnen Falle eine Aussage

über a umformen muß, um eine Aussage über b, c zu erhalten. Diese

Übersetzungsregel nennen wir „Konstitutionsregel" oder „konstitutionale

Definition" (da sie die Form einer Definition hat, s. § 38).

Unter einem „Konstitutionssystem" verstehen wir eine stufenweise

Ordnung der Gegenstände derart, daß die Gegenstände einer jeden

Stufe aus denen der niederen Stufen konstituiert werden. Wegen der

Transitivität der Zurückführbarkeit werden dadurch indirekt alle

Gegenstände des Konstitutionssystems aus den Gegenständen der ersten

Stufe konstituiert; diese „Grundgegenstände" bilden die „Basis"

des Systems.

BEISPIEL. Ein Konstitutionssystem der arithmetischen Begriffe könnte

z. B. dadurch aufgestellt werden, daß alle arithmetischen Begriffe schrittweise (in

Kettendefinitionen) aus den Grundbegriffen der natürlichen Zahlen und des unmittelbaren

Nachfolgers abgeleitet, „konstituiert" werden.

Die A xiom a tisierung einer Theorie besteht darin, daß sämtliche

Aussagen der Theorie in ein Deduktionssystem eingeordnet werden,

dessen Basis die Axiome bilden, und daß sämtliche Begriffe der

Theorie in ein Konstitutionssystem eingeordnet werden, dessen Basis

die Grundbegriffe bilden. Die Methodik dieser zweiten Aufgabe, der

systematischen Konstitution der Begriffe, hat bisher gegenüber der

ersten Aufgabe, der Deduktion der Aussagen aus den Axiomen, weniger

Beachtung gefunden. Sie soll hier behandelt und auf das Begriffssystem

der Wissenschaft, der einen Gesamtwissenschaft, angewendet werden.

Nur wenn es gelingt, ein solches Einheitssystem aller Begriffe

2

lt

aufzubauen, ist es möglich, den Zerfall der Gesamtwissenschaft 2

in die einzelnen, beziehungslos nebeneinander stehenden Teilwissenschaften

zu überwinden.

Obwohl der subjektive Ausgangspunkt aller Erkenntnis in den Erlebnisinhalten

und ihren Verflechtungen liegt, ist es doch möglich, wie

der Aufbau des Konstitutionssystems zeigen soll, zu einer intersubjektiven,

objektiven Welt zu gelangen, die begrifflich erfaßbar ist und

zwar als eine identische für alle Subjekte.

Struktur RNr 11, S.13f:

"11. Der Begriff der Struktur

Eine besondere Art von Beziehungsbeschreibungen bezeichnen wir

als Strukturbeschreibungen. Diese lassen nicht nur, wie jede Beziehungsbeschreibung,

die Eigenschaften der einzelnen Glieder des Bereiches

ungenannt, sondern auch noch die Beziehungen selbst, die

zwischen diesen Gliedern bestehen. In einer Strukturbeschreibung wird

nur die „Struktur" der Beziehungen angegeben, d. h. ein Inbegriff

aller ihrer formalen Eigenschaften (die genauere Definition der Struktur

wird nachher gegeben). Unter den formalen Eigenschaften einer

Beziehung verstehen wir solche, die sich ohne Bezugnahme auf den

inhaltlichen Sinn der Beziehung und auf die Art der Gegenstände,

zwischen denen sie besteht, formulieren lassen. Sie bilden den Gegenstand

der Relationstheorie. Die formalen Eigenschaften einer Beziehung

lassen sich ausschließlich mit Hilfe logistischer Zeichen definieren,

schließlich also mit Hilfe der wenigen Grundzeichen, die die

Basis der Logistik (symbolischen Logik) bilden; (es sind also nicht

spezifisch relationstheoretische Zeichen, sondern solche, die die Grundlage

für den Aufbau der ganzen Logik — Aussagentheorie, Theorie

der Aussagefunktionen (Begriffe), Klassentheorie und Relationstheorie

— bilden).

Einige der wichtigsten formalen Eigenschaften seien aufgeführt.

Eine Beziehung heißt symmetrisch, wenn sie mit ihrer Konversen (Umkehrung)

identisch ist (z.B. Gleichaltrigkeit), andernfalls nicht-symmetrisch (z.B. Bruder);

eine nicht-symmetrische Beziehung heißt asymmetrisch, wenn sie ihre Konverse

ausschließt (z. B. Vater). Eine Beziehung heißt reflexiv, wenn sie bei Identität

(innerhalb ihres Feldes) stets erfüllt ist (z. B. Gleichaltrigkeit), andernfalls nichtreflexiv

(z.B.Lehrer); eine nicht-reflexive Beziehung heißt irreflexiv, wenn sie die

Identität ausschließt (z. B. Vater). Eine Beziehung heißt transitiv, wenn sie stets

auch zum übernächsten Glied gilt (z. B.Vorfahre), andernfalls nicht- transitiv (z. B.

Freund); eine nicht-transitive Beziehung heißt intransitiv, wenn sie nie zum übernächsten

Glied gilt (z. B. Vater). Eine Beziehung heißt zusammenhängend, wenn

zwischen zwei verschiedenen Gliedern ihres Feldes stets entweder sie selbst oder

ihre Konverse besteht (z. B. für eine Tischgesellschaft von sechs Personen die Beziehung

„ein, zwei oder drei Plätze weiter links"). Eine Beziehung heißt eine Reihe,

wenn sie irreflexiv und transitiv (daher asymmetrisch) und zusammenhängend ist

(z.B. „kleiner als" für relle Zahlen). Eine Beziehung heißt eine „Ahnlichkeit", wenn

sie symmetrisch und reflexiv ist; eine „Gleichheit", wenn sie außerdem transitiv

ist (vgl. § 71, 73).

Andere formale Eigenschaften von Beziehungen sind: Einmehrdeutigkeit, Mehreindeutigkeit,

Eineindeutigkeit, bestimmte Anzahl der Glieder des Feldes, der Glieder

des Vorbereichs, der Glieder des Nachbereichs, der Anfangsglieder, der Endglieder u. a.

Um uns anschaulich zu machen, was unter der Struktur der Beziehungen

verstanden werden soll, denken wir uns für jede Beziehung

die „Pfeilfigur" gezeichnet: alle Beziehungsglieder werden durch [>14]

Punkte dargestellt, von jedem Punkt geht ein Pfeil zu denjenigen anderen

Punkten, zu denen der erste in der darzustellenden Beziehung

steht. Ein Doppelpfeil bezeichnet ein Gliederpaar, für das die Beziehung

in beiden Richtungen gilt; ein Rückkehrpfeil bezeichnet ein

Glied, das die darzustellende Beziehung zu sich selbst hat Haben

zwei Beziehungen nun dieselbe Pfeilfigur, so heißen sie „von gleicher

Struktur` oder „isomorph". Die Pfeilfigur ist gewissermaßen die

symbolische Darstellung der Struktur. Die Pfeilfiguren zweier isomorpher

Beziehungen brauchen natürlich nicht kongruent zu sein. Wir

nennen zwei Pfeilfiguren auch gleich, wenn die eine von ihnen durch

Verzerrung (ohne Zusammenhangsstörung) in die andere übergeführt

werden kann (topologische Äquivalenz)."

__

Strukturaussagen

"16. Alle wissenschaftlichen Aussagen sind

Strukturaussagen

16 Aus den angestellten Untersuchungen über die strukturelle Keimzeichnung

geht hervor, daß jeder Gegenstandsname, der in einer wissenschaftlichen

Aussage vorkommt, grundsätzlich (d. h. wenn die erforderlichen

Kenntnisse vorliegen) ersetzt werden kann durch eine strukturelle

Kennzeichnung des Gegenstandes, verbunden mit der Angabe des

Gegenstandsgebietes, auf das die Kennzeichnung sich bezieht. Das gilt

nicht nur für individuelle Gegenstandsnamen, sondern auch für

allgemeine,

also für Namen von Begriffen, Klassen, Relationen (wie wir

es im Beispiel des § 14 für die Relationen der Straßenverbindungen

und dergl. gesehen haben). Somit kann jede wissenschaftliche Aussage

grundsätzlich umgeformt werden in eine Aussage, die nur Struktureigenschaften

und die Angabe eines oder mehrerer Gegenstandsgebiete

enthält. Nun besagt eine Grundthese der Konstitutionstheorie (vgl.

§ 4), deren Nachweis in den folgenden Untersuchungen erbracht

werden

soll, daß es im Grunde nur ein Gegenstandsgebiet gibt, von dessen

Gegenständen

jede wissenschaftliche Aussage handelt. Damit fällt die

Notwendigkeit der Angabe des Gegenstandsgebietes in jeder Aussage

fort, und wir erhalten das Ergebnis, daß jede wissenschaftliche

Aussage

grundsätzlich so umgeformt werden kann, daß sie nur

noch eine Strukturaussage ist. Diese Umformung ist aber nicht

nur möglich, sondern gefordert. Denn die Wissenschaft will vom

Objektiven

sprechen; alles jedoch, was nicht zur Struktur, sondern zum

Materialen gehört, alles, was konkret aufgewiesen wird, ist letzten

Endes subjektiv. In der Physik bemerken wir leicht diese Entsubjektivierung,

die schon fast alle physikalischen Begriffe in reine Strukturbegriffe

übergeführt hat.

Zunächst sind alle mathematischen Begriffe

auf relationstheoretische zurückführbar;

vierdimensionales Tensor- oder Vektorfeld sind Strukturschemata; das

Weltliniengeflecht

mit den Beziehungen der Koinzidenz und der Eigenzeit ist ein Struktur-[>21]

schema, bei dem nur noch eine oder zwei Beziehungen mit Namen genannt

werden, die 16

aber auch schon durch die Art des Schemas eindeutig bestimmt sind.

In der Betrachtungsweise der Konstitutionstheorie ist der Sachverhalt

in folgender Weise auszudrücken. Die Reihe der Erlebnisse

ist

für jedes Subjekt verschieden. Soll trotzdem Übereinstimmung

in der

Namengebung erzielt werden für die Gebilde, die auf Grund der

Erlebnisse

konstituiert werden, so kann das nicht durch Bezugnahme auf

das gänzlich divergierende Materiale geschehen, sondern nur durch

formale

Kennzeichnung der Gebildestrukturen. Freilich bleibt es noch

ein Problem, wie aus den so ungeheuer verschiedenen Erlebnisreihen

sich bei Anwendung übereinstimmender formaler Konstitutionsregeln

Gebilde von einer für alle Subjekte übereinstimmenden Struktur

ergeben:

das Problem der intersubjektiven Wirklichkeit. Das wird später

noch zu erörtern sein. Zunächst halten wir fest, daß

es für die Wiss enschaft

möglich und zugleich notwendig ist, sich auf Strukturaussagen

nu beschränken. Das war die Behauptung unserer These.

Daß trotzdem die wissenschaftlichen Aussagen die sprachliche

Form

einer materialen Beziehungsbeschreibung oder sogar einer Eigenschaftsbeschreibung

haben können, geht aus den früheren Überlegungen hervor

(§

LITERATUR. Aus ähnlichen Überlegungen wie den hier angestellten

heraus ist

zuweilen die Auffassung vertreten worden, daß nicht das Gegebene

selbst, etwa die

Empfindungen, sondern ,,allein die Beziehungen zwischen den Empfindungen

einen

objektiven Wert haben können" (P oin c ari [Wert] 198). Diese

Auffassung geht

offenbar in die richtige Richtung, bleibt aber einen Schritt zu früh

stehen: von den

Beziehungen müssen wir weitergehen zu den Beziehungsstrukturen,

wenn wir zu völlig

formalisierten Gebilden kommen wollen; die Beziehungen selbst in ihrer

qualitativen

Eigenart sind noch nicht intersubjektiv übertragbar. Erst Russell

([Math. Phil.] 62f.)

hat Hinweise auf die Wichtigkeit der Struktur für die Gewinnung

der Objektivität

gegeben."

__

Formale Beziehungen und Strukturaussagen

Schlick in Erleben, erkennen, Metaphasik, S.6:

- FN6.1) Man vgl. die scharfsinnigen

und unwiderleglichen Ausführungen von R. Carnap

in seinem Werk „Der logische Aufbau der Welt", in dem er dartut, daß alle wissen-

schaftlichen Urteile sich auf reine Strukturaussagen — dieser Begriff entspricht

unseren „Formalen Beziehungen" — beschränken müssen. Wir fügen hinzu, daß

dies von allen sinnvollen Urteilen überhaupt gilt, denn die Argumente bleiben für alle,

auch die nichtwissenschaftlichen Aussagen gültig. Vgl. ferner Ludwig Wittgenstein,

„Tractatus logico-philosophicus", deutsch und englisch, London 1922. [>7]

Carnap in Der Logische Aufbau der Welt, 1928, RNr 16, S. 20:

"Alle wissenschaftlichen Aussagen sind Strukturaussagen

... Nun besagt eine Grundthese der Konstitutionstheorie (vgl.

§ 4), deren Nachweis in den folgenden Untersuchungen erbracht werden

soll, daß es im Grunde nur ein Gegenstandsgebiet gibt, von dessen Gegenständen

jede wissenschaftliche Aussage handelt. Damit fällt die

Notwendigkeit der Angabe des Gegenstandsgebietes in jeder Aussage

fort, und wir erhalten das Ergebnis, daß jede wissenschaftliche Aussage

grundsätzlich so umgeformt werden kann, daß sie nur

noch eine Strukturaussage ist. Diese Umformung ist aber nicht

nur möglich, sondern gefordert. Denn die Wissenschaft will vom Objektiven

sprechen; alles jedoch, was nicht zur Struktur, sondern zum

Materialen gehört, alles, was konkret aufgewiesen wird, ist letzten

Endes subjektiv."

Andererseits finde ich in Carnap Aufbau, z.B. unter Rnr 76, S. 108:

- "... So heißen also zwei Farbempfindungen übereinstimmend,

wenn

sie in Farbton, Sättigung, Helligkeit und im Lokalzeichen, also damit

auch in der Stelle des Sehfeldes, übereinstimmen; ..."

Präsentation und Analyse von Erleben und Erlebnis bei Rudolf Carnap

in Der logische Aufbau der Welt angehen werde.

Schlick in Carnaps Literaturverzeichnis 1928:

- SCHLICK 25, 65, 67, 130, 136, 163, 176, 182

[Raum u. Zeit] Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Berlin (1917), 4. Auflage 1922

[Erkenntnl.]. Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin (1918), 2. A. 1925. E 1

[Metaphysik] Erleben, Erkennen, Metaphysik. Kantstud. XXXI, 146-158, 1926.

__

Strukturauassagen Carnaps heißen bei Schlick formale Beziehungen.

__

zerlegbar (geteilte innere Wahrnehmung)

Ein Erlebnis ist definiert als Ausschnitt aus dem Erleben. Es kann die Verarbeitung von äußeren oder/und inneren Wahrnehmungsquellen enthalten. Nach der theoretischen Analyse gibt es eine Vielzahl von Dimensionen des Erlebens. Die Frage ist hier, ob ein Erlebnis schon bei der inneren Wahrnehmung zerlegt/geteilt erlebt werden kann, also während des Aktes des Erlebens und nicht erst durch nachträgliche Analyse. Hierzu habe ich oben Beispiele gebracht: visuell: Blau-Gelb, Rechtecke 1-9, akustisch: Stimmengewirr.

__

Standort: Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis bei Rudolf Carnap.

*

Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung Hauptseite *

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis bei Rudolf Carnap. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Carnap.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

01.02.23 Weitere Beispiele (Rechtsecke) zur Zerlegtheitswahrnehmung. Überarbeitung Blau-Gelb.

31.01.23 Vorläufiger Abschluss der Zusammenfassung.

30.01.23 Auswertungen, Kommentare, Zusammenfassung

29.01.23 Auswertungen.

28.01.23 Angelegt