(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=17.12.2022 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung TMJ

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Erleben und Erlebnis in Giselher Guttmanns Einführung in die Neuropsychologie_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Erleben und Erlebnis in Giselher

Guttmanns

Einführung in die Neuropsychologie

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zusammenfassung-Guttmann-Neuropsychologie-3.3.2:

Das Buch Einführung in die Neuropsychologie enthält einen

ganzen Abschnitt "3.3.2 Evoziertes Potential und Erleben".

Nach Guttmanns Stand der Forschung können gleiche Reize unterschiedlich

erlebt und unterschiedliche Reize gleich erlebt werden, so dass man nicht

von einer Entsprechung der Reiz-Erregungs-Gesetze und Reiz-Erlebens-Gesetzen

sprechen kann. Den Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitszuwendung und Aktionspotential

kann man messen. S. 138: "Garcia-Ausst (1963) konnte zeigen, daß

die Amplituden des akustisch evozierten Potentials bei Aufmerksamkeitszuwendungen

steigen, bei Ablenkung hingegen sinken." Und S. 139: "Sogar «subliminale»

Reizunterschiede, die den Versuchspersonen gar nicht bewußt waren

(ihr Einfluß konnte in anschließenden Assoziationsversuchen

gesichert werden), scheinen imstande zu sein, charakteristische Potentialveränderungen

auszulösen (Shevrin und Fritzler 1968). ... Ein weiteres Ergebnis

zur GG139E4Erlebnisabhängigkeit

des evozierten Poten[>140]tials erbrachte ein Experiment von Chapman

und Bragdon (1964), in dem die Versuchspersonen einfache Aufgaben zu lösen

hatten, wobei optisch dargebotene Ziffern beachtet werden mußten.

Zwischen diesen «sinnvollen» Reizen wurden bedeutungslose Reize

von gleicher Helligkeit und Dauer eingeschaltet. Eine getrennte Analyse

der bedeutsamen und bedeutungslosen Reize ergab bemerkenswerte Potentialunterschiede.

Die sinnvollen Zahlenreize lösten bei allen Personen Reizantworten

mit weit größeren Amplituden und einem etwas anderen Verlauf

aus. Daß dieses Ergebnis kein Artefakt aufgrund von Augenbewegungen

ist, wurde durch die Registrierung und Auswertung des Elektrookulogramms

(siehe Seite 137) gesichert." S. 141: "Bei einer Diskrepanz von objektiver

und subjektiver Wirklichkeit sind also bestimmte Komponenten des akustischen

Poten[>141]tials Abbild des GG141e1Erlebens

und können als biologisches Korrelat der psychischen Prozesse angesehen

werden - ein Befund, der auch in einer Kontrolluntersuchung bestätigt

werden konnte. "

- Fundstellenkürzel erleben, erlebt(e,en,es)

- Beziehungen zwischen dem evozierten Potential und dem GG136e1Erleben herzustellen, da aus der Reizabhängigkeit eines

- Reiz-Erregungs-Gesetze auch als GG136e2Reiz-Erlebens-Gesetze betrachtet werden dürfen. Ob bestimmte Komponenten des

- verschiedenen Empfindungen führen, oder aber unterschiedliche Reize als gleich GG136e3erlebt werden. Einer der ersten, die zeigen

- gleicher Reizintensität das Potential größer als in Fällen, in denen der Reiz weniger wichtig ist und nur «peripher» GG136e5erlebt

- Blitzen vor dunklem Hintergrund: Die Potentialamplitude folgt also dem Helligkeitskontrast - genau wie das GG138e1Erleben.

- Gegenüberstellung von Potentialverlauf und GG140e1Erleben gestattet (Guttmann 1968b, 1969): Bietet man längere Zeit hindurch

- von objektiv gleich lauten Clicks auf ihre Intensität zu beurteilen und nach jedem Reiz anzugeben, ob er «gleich» GG140e3erlebt

- GG140e4erlebten Reize denen gegenübergestellt wurden, die durch gleich bzw. lauter empfundene Clicks evoziert worden waren,

- gemessene Potentialgröße S-S II, war bei den «leiser» GG140e5erlebten Reizen am kleinsten, stieg in der Kategorie «gleich» um

- akustischen Poten[>141]tials Abbild des GG141e1Erlebens und können als biologisches Korrelat der psychischen Prozesse

- Abb. 54: Der Zusammenhang zwischen evoziertem Potential und GG141e2Erleben: Potentialunterschiede bei

- objektiv gleichbleibenden, aber unterschiedlich laut GG141e3erlebten Clicks.

- zunehmenden Verflachung seines Verlaufs. Diese Veränderung steht in Einklang mit der GG136E1erlebnismäßigen Habituation

- Veränderungen der evozierten Potentiale aufireten, die dem im GG138E1Erlebnisbereich als Maskierung bekannten Phänomen

- GG138E2erlebnismäßig beobachtbaren Erscheinungen entsprechen auch die Potentialverläufe, Die intensitätsabhängige

- nachfolgen ließ - obgleich GG139E3erlebnismäßig deutliche Helligkeitsveränderungen zu beobachten waren. Die Autoren

- Ein weiteres Ergebnis zur GG139E4Erlebnisabhängigkeit des evozierten Poten[>140]tials erbrachte ein Experiment von

- Ich selbst habe die GG140E1Erlebnisabhängigkeit des evozierten Potentials durch eine Versuchsanordnung zu überprüfen

Fundstellenkürzel Erlebnis

Ende der

Zusammenfassung

Kontext-Fundstellenmarkierungen-Abschnitt-3.3.2 (vollständige Textwiedergabe)

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis

e:=erleben , erlebt 12 (ohne Überschrift); E:= Erlebnis... 6

136: "3.3.2 Evoziertes Potential und Erleben

Für die Neuropsychologie sind diejenigen Experimente von besonderer

Bedeutung, in denen versucht wird, unmittelbare Beziehungen zwischen dem

evozierten Potential und dem GG136e1Erleben

herzustellen, da aus der Reizabhängigkeit eines Potentials noch nichts

über seine Rolle als Korrelat von Bewußtseinsprozessen ausgesagt

werden kann. Wohl sind unsere Wahrnehmungen weitgehend von den Reizen der

Umwelt bestimmt, doch ist diese Abhängigkeit keineswegs so streng,

daß Reiz-Erregungs-Gesetze auch als GG136e2Reiz-Erlebens-Gesetze

betrachtet werden dürfen. Ob bestimmte Komponenten des evozierten

Potentials als Korrelat von Bewußtseinsprozessen angesehen werden

können, kann nur die Analyse von Situationen zeigen, in denen eine

Diskrepanz zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit besteht, in

denen also gleiche Reize zu verschiedenen Empfindungen führen, oder

aber unterschiedliche Reize als gleich GG136e3erlebt

werden. Einer der ersten, die zeigen konnten, daß gleichbleibende

Reize verschiedene kortikale Antworten evozieren, je nachdem auf welche

«inneren» Zustandsbedingungen sie treffen, war Hernändez-Peön

(1960). Wird ein gleichbleibender Reiz längere Zeit hindurch repetitiv

in monotoner Folge dargeboten, so verkleinern sich alle Komponenten des

evozierten Potentials und es kommt zu einer zunehmenden Verflachung seines

Verlaufs. Diese Veränderung steht in Einklang mit der GG136E1erlebnismäßigen

Habituation. Der monoton und gleichförmig ablaufende

Reiz «verschwindet» auch aus dem bewußten

GG136e4Erleben

- genau wie das evozierte Potential. Auch wenn ein Reiz besonders beachtet

wird und im Mittelpunkt des Interesses steht, ist bei gleicher Reizintensität

das Potential größer als in Fällen, in denen der Reiz weniger

wichtig ist und nur «peripher» GG136e5erlebt

wird. Eines der ältesten Experimente war ein realitätsnaher Versuch

von Hernändez-Peön, in dem eine Katze während einer fortlaufenden

akustischen Reizung für eine Weile durch eine Maus abgelenkt wurde,

die man in den Versuchskäfig setzte. Die akustischen Reizantworten

hatten in diesem Zeitraum wesentlich kleinere Amplituden als vor- und nachher.

Ein ähnliches Phänomen konnten Spong, Haider und Lindsley (1965)

auch am Menschen nachweisen. Die Versuchspersonen wurden gleichzeitig optisch

und akustisch stimuliert und sollten instruktionsgemäß ihre

Aufmerksamkeit einmal den Blitzen, das andere Mal den Clicks zuwenden.

Die Potentiale der jeweils beachteten Reizdimension waren

Abb. 53. Die Abhängigkeit der Potentialkomponente NI des Geschmackspotentials von der Reizintensität bei Stimulation der Zunge mit Rechteckimpulsen von 2 msec Dauer und einer Frequenz von 200 Hz. Mittelung von je 40 Reizantworten. (Aus: Plattig 1968.) > [137]

[>138]

durchwegs beträchtlich größer als die der unbeachteten.

Eine ähnliche Veränderung fanden Haider et al. 1964 und Haider

(1967), immer dann, wenn in einer konstanten Reizfolge ein Reiz als «unerwarteter»

Stimulus eingeschaltet wurde. Die Potentialamplitude des interpolierten

Reizes war merklich größer als die der vorausgehenden und nachfolgenden

gleichförmigen Reize. Auch Garcia-Ausst (1963) konnte zeigen, daß

die Amplituden des akustisch evozierten Potentials bei Aufmerksamkeitszuwendungen

steigen, bei Ablenkung hingegen sinken.

Im optischen Bereich fanden White und Eason (1966),

daß die Größe des evozierten Potentials nicht allein von

der Intensität des Blitzreizes, sondern auch von der Umfeldbeleuchtung

abhängig ist. Durch Intensitätsänderungen der Umfeldbeleuchtung

und der auf ein räumlich kleines Gebiet beschränkten Blitzreize

konnten evozierte Potentiale bei unterschiedlichen Helligkeitsdifferenzen

zwischen Reiz und Hintergrund untersucht werden. Es zeigte sich, daß

das optische Potential die größte Amplitude besitzt, wenn der

Hintergrund dunkel, der Blitz jedoch hell ist. Ist der Kontrast gering,

erhält man kleine Potentiale, also auch dann, wenn sowohl der Hintergrund

wie auch der Blitz sehr hell sind. Die Potential- amplituden sind in diesem

Fall nicht größer, als bei sehr schwachen Blitzen vor dunklem

Hintergrund: Die Potentialamplitude folgt also dem Helligkeitskontrast

- genau wie das GG138e1Erleben.

Harter und White (1967) versuchten Übereinstimmungen zwischen dem

Potential verlauf und dem Erleben zu untersuchen, indem sie Versuchspersonen

mit kurzen Folgen von Lichtblitzen stimulierten und für jede der verschiedenen

Reizfrequenzen angeben ließen, wie viele aufeinanderfolgende Blitze

wahrgenommen wurden. Die geschätzte Zahl - die immer weit unter der

wahren Häufigkeit der Lichtblitze lag - zeichnete sich im Verlauf

der Potentiale ab und stimmte mit der Anzahl der deutlich abgehobenen negativen

Potential- komponenten überein. Donchin et al. (1963) konnten zeigen,

daß bei Darbietung von Doppelblitzen Veränderungen der evozierten

Potentiale aufireten, die dem im GG138E1Erlebnisbereich

als Maskierung bekannten Phänomen entsprechen: Bei einem sehr kurzen

Zeitintervall zwischen den beiden Reizen wird nur ein einziger Blitz wahrgenommen,

bei einem etwas größeren zeitlichen Abstand scheint der erste

Blitz des Paares wesentlich heller zu sein als der zweite. Diesen GG138E2erlebnismäßig

beobachtbaren Erscheinungen entsprechen auch die Potentialverläufe,

Die intensitätsabhängige Potentialamplitude der ersten Lichtblitzantwort

nimmt zu, wenn das Intervall verkleinert wird; werden die Blitze in so

kurzem Abstand geboten, daß sie wahrnehmungsmäßig verschmelzen,

gehen auch die Potentiale ineinander über. Von einer anderen Wahrnehmungstäuschung,

die der Maskierung überaus ähnlich ist, wurden hingegen zunächst

ab [>139] weichende Ergebnisse berichtet: Bietet man nacheinander

zwei gleich starke Lichtreize, die nicht auf dieselben Netzhautstellen

fallen, sondern auf zwei verschiedene aber eng benachbarte Regionen (verwendet

man also z. B. als ersten Reiz einen Kreis, als zweiten einen an die Kontur

des ersten anschließenden Kreisring), erscheint die Helligkeit des

ersten Reizes merklich herabgesetzt, wenn der zweite Reiz 40-100 msec nach

Ende des ersten geboten wird. Dieses Phänomen wird Metakontrast genannt.

Schiller und Chorover (1966) fanden, daß die

Amplituden und Latenzen der Potentiale, die vom ersten der beiden Lichtreize

evoziert wurden, gleich blieben, wenn man nur den ersten Reiz allein bot

oder aber in verschiedenen Zeitintervallen den zweiten nachfolgen ließ

- obgleich GG139E3erlebnismäßig

deutliche Helligkeitsveränderungen zu beobachten waren. Die Autoren

kommen zum Schluß, daß beim Metakontrast die untersuchten Potentialkomponenten

mit der objektiven Stimulusintensität und nicht mit der GG139e1erlebten

Reizstärke korrelieren. Freilich erlauben diese Ergebnisse auch andere

Interpretationen, da die Darbietung eines zweiten Reizes nach 60-120 msec

den Verlauf des ersten Potentials, bei dem zu diesem Zeitpunkt gerade die

intensitätsabhängigen Hauptkomponenten auf treten, in schwer

abschätzbarer Weise beeinflußt. In einer späteren Arbeit

konnte zudem gezeigt werden, daß auch beim Metakontrast die zu erwartende

Übereinstimmung zwischen der Potentialamplitude und der subjektiven

Helligkeit beobachtet werden kann, wenn die Reize auf das Gebiet der Fovea

centralis beschränkt werden. Erst unter dem Einfluß von Streulicht

aus parafovealen Regionen verändert sich der Potential verlauf in

der oben beschriebenen Weise (Vaughan und Silverstein 1968). Auch der Bedeutungsgehalt

und die emotionale Tönung des Reizmaterials wirken sich auf den Potentialverlauf

aus: Lifshitz (1966) bot Bilder mit indifferentem, abstoßendem und

anziehendem Inhalt, und zwar mit scharfer und unscharfer Einstellung des

Projektionssystems. Dadurch. wird bei geringfügigen Veränderungen

der physikalischen Eigenschaften der sinnvolle Reiz zu einem sinnfreien

Stimulus. Die evozierten Potentiale unterschieden sich nicht nur unter

diesen beiden Darbietungsbedingungen, sondern zeigten - zumindest bei einigen

Versuchspersonen - auch charakteristische Unterschiede, wenn nach den drei

affektiven Kategorien getrennt ausgewertet wurde. Sogar «subliminale»

Reizunterschiede, die den Versuchspersonen gar nicht bewußt waren

(ihr Einfluß konnte in anschließenden Assoziationsversuchen

gesichert werden), scheinen imstande zu sein, charakteristische Potentialveränderungen

auszulösen (Shevrin und Fritzler 1968).

Ein weiteres Ergebnis zur GG139E4Erlebnisabhängigkeit

des evozierten Poten[>140]tials erbrachte ein Experiment von Chapman

und Bragdon (1964), in dem die Versuchspersonen einfache Aufgaben zu lösen

hatten, wobei optisch dargebotene Ziffern beachtet werden mußten.

Zwischen diesen «sinnvollen» Reizen wurden bedeutungslose Reize

von gleicher Helligkeit und Dauer eingeschaltet. Eine getrennte Analyse

der bedeutsamen und bedeutungslosen Reize ergab bemerkenswerte Potentialunterschiede.

Die sinnvollen Zahlenreize lösten bei allen Personen Reizantworten

mit weit größeren Amplituden und einem etwas anderen Verlauf

aus. Daß dieses Ergebnis kein Artefakt aufgrund von Augenbewegungen

ist, wurde durch die Registrierung und Auswertung des Elektrookulogramms

(siehe Seite 137) gesichert. Auch Veränderungen des Aktiviertheitsniveaus

halten die Autoren für unwahrscheinlich, obgleich die Deutung der

Ergebnisse in dieser Richtung naheliegend erscheint. Ähnliche Veränderungen

der Potentialgestalt in Abhängigkeit vom Bedeutungsgehalt des Reizes

berichten Sutton et al. (1967), Cohen und Walter (1966).

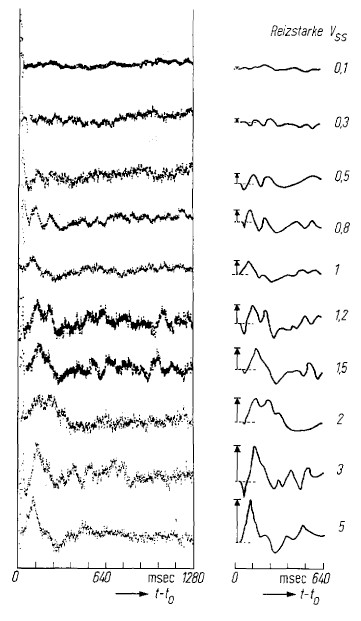

Ich selbst habe die GG140E1Erlebnisabhängigkeit

des evozierten Potentials durch eine Versuchsanordnung zu überprüfen

versucht, die auf einer in der Psychologie schon lange bekannten Diskrepanzsituation

beruht und eine unmittelbare Gegenüberstellung von Potentialverlauf

und GG140e1Erleben gestattet

(Guttmann 1968b, 1969): Bietet man längere Zeit hindurch objektiv

gleichbleibende Töne, so werden diese bisweilen unterschiedlich laut

GG140e2erlebt

und scheinen manchmal leiser, manchmal lauter zu sein. Darauf beruht der

folgende Versuchsplan: Den Versuchspersonen wurde die Aufgabe gestellt,

eine Serie von objektiv gleich lauten Clicks auf ihre Intensität zu

beurteilen und nach jedem Reiz anzugeben, ob er «gleich»

GG140e3erlebt

wurde, wie die meisten anderen oder «lauter» bzw. «leiser».

Allen Versuchspersonen erschienen einige der objektiv gleichbleibenden

Reize leiser, andere hingegen lauter. Eine selektive Analyse, in welcher

für jede Person die Potentiale der leiser GG140e4erlebten

Reize denen gegenübergestellt wurden, die durch gleich bzw. lauter

empfundene Clicks evoziert worden waren, erbrachte beträchtliche,

statistisch gesicherte Unterschiede. Bestimmte Potentialkomponenten veränderten

sich mit den subjektiven. Intensitätsunterschieden, nämlich die

Amplituden der ersten negativen und der zweiten positiven Welle, von denen

aus anderen Arbeiten bekannt ist, daß sie mit den objektiven Intensitätsunterschieden

korrelieren. Ihre Summe, die von Spitze zu Spitze gemessene Potentialgröße

S-S II, war bei den «leiser» GG140e5erlebten

Reizen am kleinsten, stieg in der Kategorie «gleich» um durchschnittlich

14 % an und erreichte für die «lauter» klassifizierten

Reize mit einer Zunahme um insgesamt 35 o/o ihren höchsten Wert (Abb.

54). Bei einer Diskrepanz von objektiver und subjektiver Wirklichkeit sind

also bestimmte Komponenten des akustischen Poten[>141]tials Abbild

des GG141e1Erlebens

und können als biologisches Korrelat der psychischen Prozesse angesehen

werden - ein Befund, der auch in einer Kontrolluntersuchung bestätigt

werden konnte. Die Frage, ob das sensorisch evozierte Potential über

die objektiven Sinnestüchtigkeitsprüfungen hinaus auf differential

psychologische Bedeutung besitzen könnte, d. h. ob sich Eigenheiten

im Potentialverlauf feststellen lassen, die mit irgendwelchen wahrnehmungsbezogenen

Leistungs- oder Persönlichkeitsmerkmalen korrelieren, ist bisher erst

unzureichend untersucht worden. Einige noch unsichere Hinweise deuten auf

einen Zusammenhang zwischen der Potentialstabilität (der intraindividuellen

Konstanz eines Potentialverlaufs) und der Aufmerksamkeitsleistung

einer Person (Guttmann 1971). Die Bestätigung solcher Beziehungen

würde ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet erschließen: Jede

psychologische Untersuchung mit Hilfe der traditionellen Testmethoden kann

nur über Vermittlung eines Leistungsverhaltens erfolgen; die Versuchsperson

muß kooperativ eine mehr oder minder schwierige Aufgabensituation

bewältigen, durch die erst die eigentlich interessierenden Variablen

erfaßt werden können. Dabei ist unvermeidbar, daß sich

auch zahlreiche Störfaktoren, wie Motivation, Kooperationsbereitschaft

usw. aus wirken. Wäre es möglich, eine individuelle Fähigkeit

nicht über Vermittlung eines Leistungsverhaltens, sondern durch unmittelbare

Beobachtung der zugehörigen hirnelektrischen Korrelate zu erfassen,

könnte man auf diese Weise analog zur objektiven Sinnestüchtigkeitsprüfung

eine «objektive Psychodiagnostik» betreiben. Die Frage, ob

die sensorisch evozierten Potentiale im Rahmen einer differentiellen Neuropsychologie

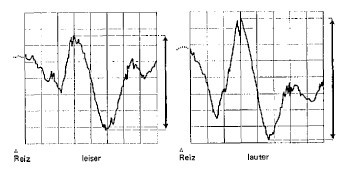

Abb. 54: Der Zusammenhang zwischen evoziertem Potential und GG141e2Erleben: Potentialunterschiede bei objektiv gleichbleibenden, aber unterschiedlich laut GG141e3erlebten Clicks.

[>142] von Bedeutung sein dürften, wird jedoch erst nach eingehenderen

empirischen Untersuchungen entschieden werden können.

Zwischen der Beobachtung der Aktivität von

einzelnen kortikalen Neuronen und der für die Neuropsychologie so

bedeutsamen Untersuchung von sensorisch evozierten Potentialen, in welchen

die Erregungsaktivität einer großen Zahl von Nervenzellen

zum Ausdruck kommt, besteht nach wie vor eine weite Kluft. Es ist zu hoffen,

daß dieser große Sprung im Komplexitätsniveau der Beobachtungen

nur quantitativer Natur ist. Diese Ansicht wird durch eine Arbeit von Fields

gestützt, in der die Größe und die Gestalt von optischen

Reizen variiert und an der Ratte Reizantworten von verschiedenen Ableitstellen

registriert wurden. Dabei konnten ortsgebundene Verlaufsänderungen

des optisch evozierten Potentials gefunden werden, die ausschließlich

mit einem bestimmten Reizaspekt korrelierten: In medialen Kortexregionen

veränderte sich der Potentialverlauf nur, wenn die Größe

der Reize variiert wurde, blieb aber bei verschiedener Reizgestalt gleich.

Potentiale von lateralen Kortexregionen änderten sich hingegen nicht

mit der Große, wohl aber mit der Gestalt der Reize (Fields 1969).

Dieser Befund scheint dafür zu sprechen, daß das veränderte

Verlaufsmuster der sensorisch evozierten Potentiale bei Reizunterschieden

gleichfalls Ausdruck der Tatsache ist, daß durch abweichende Reizeigenheiten

unterschiedliche kortikale Funktionseinheiten aktiviert werden - also auch

im evozierten Potential das Prinzip der Erregungsverzweigung zu spezifischen

Endstellen zum Ausdruck kommt, freilich als Aktivitätsmittelwert über

eine große Anzahl von nervösen Elementen. Der im sensorisch

evozierten Potential zum Ausdruck kommende «Mittelwert» der

Erregungsaktivität

eines ausgedehnteren Rindenbezirks wird für bestimmte Fragestellungen

jedoch der Beobachtung von kleineren Regionen oder gar von einzelnen Nervenzellen

vorzuziehen sein und psychologisch sinnvollere und angemessenere Kennwerte

liefern können.

Als Aktivitätskorrelat der Wahrnehmung besitzen

die sensorisch evozierten Potentiale allein aufgrund der Tatsache, daß

sie von der unversehrten Kopfhaut ohne Beeinträchtigung der Versuchsperson

registriert werden können, für die neuropsychologische Forschung

gegenwärtig jedenfalls die weitaus größte Bedeutung."

Literatur (Auswahl)

- Guttmann, Giselher (1972) Einführung in die Neuropsychologie. Bern: Huber.

Links(Auswahl: beachte)

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Erleben und Erlebnis in Giselher Guttmanns Einführung in die Neuropsychologie.

*

Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben und Erlebnis in Giselher Guttmanns Einführung in die Neuropsychologie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/GuttmannG.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

17.12.22 Aufbereitet, ausgewertet, ins Netz.

16.12.22 Angelegt